› LOCUS › フォトウォーク

› LOCUS › フォトウォーク2023年06月30日

2023年6月29日 フォトウォーククラブ6月例会 石部宿

2023年6月29日 フォトウォーククラブ6月例会

~東海道石部宿を歩き ウツクシ松の自生地を訪れる~

梅雨の真っ最中にも関わらず、予報のにわか雨のどころか、時折晴れ間さえ見られました。30度越えの中、古人たちの旅の足跡をたどり、15,000歩、よく頑張りました。

コースは

石部駅8:45スタート⇒石部宿西繩手跡⇒西の見附⇒⇒吉御子(よしみこ)神社⇒石部宿田楽茶屋⇒小島本陣跡・石部宿驛⇒三大寺本陣跡⇒石部中央⇒吉姫神社⇒東の見附跡⇒鉗子袋まちづくりセンター⇒ウツクシ松自生地⇒北島酒造駐車場(解散)12:00

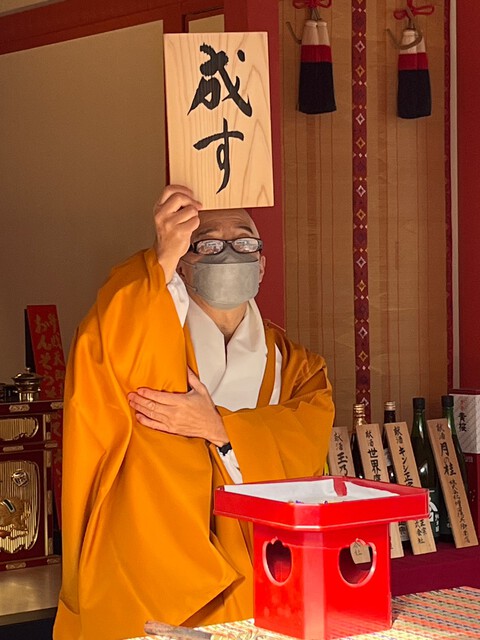

恒例、部長さんのご挨拶も最終回です。

恒例、部長さんのご挨拶も最終回です。

石部宿西繩手跡を歩く

石部宿西繩手跡を歩く

43&44地文と健康づくりで編成の3班には、ボランティアガイドさんが2人ついて下さいました。お話されているのは、この地域ガイドリーダーでもある、御年80歳、ガイド歴15年のHさんです。元気はつらつ、楽しくかつ詳しいガイドでした~

43&44地文と健康づくりで編成の3班には、ボランティアガイドさんが2人ついて下さいました。お話されているのは、この地域ガイドリーダーでもある、御年80歳、ガイド歴15年のHさんです。元気はつらつ、楽しくかつ詳しいガイドでした~

歌川広重の絵を石板に彫り込む立派な案内図です

歌川広重の絵を石板に彫り込む立派な案内図です

先細りとカーブで遠見遮断の防衛策

先細りとカーブで遠見遮断の防衛策

<道の歴史、時代の往来を思いえがきながら>

奈良時代は伊勢へは、「大和道~伊賀~伊勢」、

平安遷都と共に、平安前期からここ近江を通り、鈴鹿を超える阿須波道(あすはみち)が官道となる。この道を、天皇の代替わりごとに伊勢神宮に発遣される「斎王の群行路」が行幸されていた。

その後、江戸幕府から、参勤交代で江戸へ、庶民はお伊勢参りへと人々が行き交い、沢山の商いと旅籠で賑わっていたようです。

『吉御子(よしみこ)』神社

『吉御子(よしみこ)』神社

足ちゃんと上がってます!

足ちゃんと上がってます!

これは「夏越の払い」6月30日の神事の茅の輪くぐり

これは「夏越の払い」6月30日の神事の茅の輪くぐり

右まわり2回くぐり(交互の作法もあるようである)

右まわり2回くぐり(交互の作法もあるようである)

左まわりの1回くぐってから本殿にお参りする

左まわりの1回くぐってから本殿にお参りする

これで、半年のけがれをはらい後半の半年が良い日々となるようにと、祈願ができました。本殿は上賀茂神社の旧本殿の移築とあって趣がありました。

これで、半年のけがれをはらい後半の半年が良い日々となるようにと、祈願ができました。本殿は上賀茂神社の旧本殿の移築とあって趣がありました。

『小島本陣跡』 膳所藩直轄の本陣。数多くの大名や明治天皇も宿泊。目と鼻の先に幕府直轄の『三大寺本陣跡』は武家の旅宿。2つの本陣は当時、ライバルであったとガイドさんの話もありました。

『小島本陣跡』 膳所藩直轄の本陣。数多くの大名や明治天皇も宿泊。目と鼻の先に幕府直轄の『三大寺本陣跡』は武家の旅宿。2つの本陣は当時、ライバルであったとガイドさんの話もありました。

石部宿驛。屋内に入り、「やれ やれ」です。

石部宿驛。屋内に入り、「やれ やれ」です。

「さぁ」再び、街道歩き。

「さぁ」再び、街道歩き。

「石部中央」の交差点には数多くの観光案内板がたっています。『問屋場跡』『高札場跡』『安民米倉庫』等、中でも気になったのが芝居小屋『常盤館跡』で、ミニ南座と言える建物、回り舞台まで備わって遠くからも観客が訪れたが、大正初めに焼失したらしい。石部は、文楽『桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)』、38歳帯屋男と14歳娘の恋に貞節な女房の情話が舞台となった宿であると、いただいたガイドパンフレットには書かれていたが、この演目も演じられたのでしょう。

「石部中央」の交差点には数多くの観光案内板がたっています。『問屋場跡』『高札場跡』『安民米倉庫』等、中でも気になったのが芝居小屋『常盤館跡』で、ミニ南座と言える建物、回り舞台まで備わって遠くからも観客が訪れたが、大正初めに焼失したらしい。石部は、文楽『桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)』、38歳帯屋男と14歳娘の恋に貞節な女房の情話が舞台となった宿であると、いただいたガイドパンフレットには書かれていたが、この演目も演じられたのでしょう。

『吉姫神社』、先の吉御子神社と男女一対の神社。

『吉姫神社』、先の吉御子神社と男女一対の神社。

ウツクシ松自生地標高227mに向かう途中に大きな池があり、ハスが群生していた。

ウツクシ松自生地標高227mに向かう途中に大きな池があり、ハスが群生していた。

アカマツの変異株。幹が赤くて松の緑が映える。確かに美しい!最初に発見したのは「藤原頼平」だという。ここだけに自生するのも不思議である。国の天然記念物。

アカマツの変異株。幹が赤くて松の緑が映える。確かに美しい!最初に発見したのは「藤原頼平」だという。ここだけに自生するのも不思議である。国の天然記念物。

最終の目的地で記念撮影し、麓まで下って解散しました。

最終の目的地で記念撮影し、麓まで下って解散しました。

その後は、北島酒造へ寄る人達もありましたが、我が地文は予約してもらっている甲西駅ちかくの『サガミ』へ、冷たいビールに心惹かれて直行しました。

部長の労をねぎらい「お疲れ様!」の乾杯をしました。照れてジョッキでお顔を隠しておられます。残り少なくなってきた学生時代を楽しむひと時でした。

部長の労をねぎらい「お疲れ様!」の乾杯をしました。照れてジョッキでお顔を隠しておられます。残り少なくなってきた学生時代を楽しむひと時でした。

~東海道石部宿を歩き ウツクシ松の自生地を訪れる~

梅雨の真っ最中にも関わらず、予報のにわか雨のどころか、時折晴れ間さえ見られました。30度越えの中、古人たちの旅の足跡をたどり、15,000歩、よく頑張りました。

コースは

石部駅8:45スタート⇒石部宿西繩手跡⇒西の見附⇒⇒吉御子(よしみこ)神社⇒石部宿田楽茶屋⇒小島本陣跡・石部宿驛⇒三大寺本陣跡⇒石部中央⇒吉姫神社⇒東の見附跡⇒鉗子袋まちづくりセンター⇒ウツクシ松自生地⇒北島酒造駐車場(解散)12:00

恒例、部長さんのご挨拶も最終回です。

恒例、部長さんのご挨拶も最終回です。 石部宿西繩手跡を歩く

石部宿西繩手跡を歩く 43&44地文と健康づくりで編成の3班には、ボランティアガイドさんが2人ついて下さいました。お話されているのは、この地域ガイドリーダーでもある、御年80歳、ガイド歴15年のHさんです。元気はつらつ、楽しくかつ詳しいガイドでした~

43&44地文と健康づくりで編成の3班には、ボランティアガイドさんが2人ついて下さいました。お話されているのは、この地域ガイドリーダーでもある、御年80歳、ガイド歴15年のHさんです。元気はつらつ、楽しくかつ詳しいガイドでした~ 歌川広重の絵を石板に彫り込む立派な案内図です

歌川広重の絵を石板に彫り込む立派な案内図です 先細りとカーブで遠見遮断の防衛策

先細りとカーブで遠見遮断の防衛策<道の歴史、時代の往来を思いえがきながら>

奈良時代は伊勢へは、「大和道~伊賀~伊勢」、

平安遷都と共に、平安前期からここ近江を通り、鈴鹿を超える阿須波道(あすはみち)が官道となる。この道を、天皇の代替わりごとに伊勢神宮に発遣される「斎王の群行路」が行幸されていた。

その後、江戸幕府から、参勤交代で江戸へ、庶民はお伊勢参りへと人々が行き交い、沢山の商いと旅籠で賑わっていたようです。

『吉御子(よしみこ)』神社

『吉御子(よしみこ)』神社 足ちゃんと上がってます!

足ちゃんと上がってます! これは「夏越の払い」6月30日の神事の茅の輪くぐり

これは「夏越の払い」6月30日の神事の茅の輪くぐり 右まわり2回くぐり(交互の作法もあるようである)

右まわり2回くぐり(交互の作法もあるようである) 左まわりの1回くぐってから本殿にお参りする

左まわりの1回くぐってから本殿にお参りする これで、半年のけがれをはらい後半の半年が良い日々となるようにと、祈願ができました。本殿は上賀茂神社の旧本殿の移築とあって趣がありました。

これで、半年のけがれをはらい後半の半年が良い日々となるようにと、祈願ができました。本殿は上賀茂神社の旧本殿の移築とあって趣がありました。 『小島本陣跡』 膳所藩直轄の本陣。数多くの大名や明治天皇も宿泊。目と鼻の先に幕府直轄の『三大寺本陣跡』は武家の旅宿。2つの本陣は当時、ライバルであったとガイドさんの話もありました。

『小島本陣跡』 膳所藩直轄の本陣。数多くの大名や明治天皇も宿泊。目と鼻の先に幕府直轄の『三大寺本陣跡』は武家の旅宿。2つの本陣は当時、ライバルであったとガイドさんの話もありました。 石部宿驛。屋内に入り、「やれ やれ」です。

石部宿驛。屋内に入り、「やれ やれ」です。 「さぁ」再び、街道歩き。

「さぁ」再び、街道歩き。 「石部中央」の交差点には数多くの観光案内板がたっています。『問屋場跡』『高札場跡』『安民米倉庫』等、中でも気になったのが芝居小屋『常盤館跡』で、ミニ南座と言える建物、回り舞台まで備わって遠くからも観客が訪れたが、大正初めに焼失したらしい。石部は、文楽『桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)』、38歳帯屋男と14歳娘の恋に貞節な女房の情話が舞台となった宿であると、いただいたガイドパンフレットには書かれていたが、この演目も演じられたのでしょう。

「石部中央」の交差点には数多くの観光案内板がたっています。『問屋場跡』『高札場跡』『安民米倉庫』等、中でも気になったのが芝居小屋『常盤館跡』で、ミニ南座と言える建物、回り舞台まで備わって遠くからも観客が訪れたが、大正初めに焼失したらしい。石部は、文楽『桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)』、38歳帯屋男と14歳娘の恋に貞節な女房の情話が舞台となった宿であると、いただいたガイドパンフレットには書かれていたが、この演目も演じられたのでしょう。 『吉姫神社』、先の吉御子神社と男女一対の神社。

『吉姫神社』、先の吉御子神社と男女一対の神社。 ウツクシ松自生地標高227mに向かう途中に大きな池があり、ハスが群生していた。

ウツクシ松自生地標高227mに向かう途中に大きな池があり、ハスが群生していた。 アカマツの変異株。幹が赤くて松の緑が映える。確かに美しい!最初に発見したのは「藤原頼平」だという。ここだけに自生するのも不思議である。国の天然記念物。

アカマツの変異株。幹が赤くて松の緑が映える。確かに美しい!最初に発見したのは「藤原頼平」だという。ここだけに自生するのも不思議である。国の天然記念物。

最終の目的地で記念撮影し、麓まで下って解散しました。

最終の目的地で記念撮影し、麓まで下って解散しました。その後は、北島酒造へ寄る人達もありましたが、我が地文は予約してもらっている甲西駅ちかくの『サガミ』へ、冷たいビールに心惹かれて直行しました。

部長の労をねぎらい「お疲れ様!」の乾杯をしました。照れてジョッキでお顔を隠しておられます。残り少なくなってきた学生時代を楽しむひと時でした。

部長の労をねぎらい「お疲れ様!」の乾杯をしました。照れてジョッキでお顔を隠しておられます。残り少なくなってきた学生時代を楽しむひと時でした。(文責 西田)

2023年05月27日

2023年5月25日 フォトウォーク5月例会 石山

〜建部大社から紫式部の石山寺を訪ねて〜

青葉の薫るさわやかな皐月の25日、フォトウオーク5月例会が開催されました。石山駅をスタート地点として、瀬田の唐橋を経て近江一之宮「建部大社」から青紅葉の「石山寺」まで、瀬田川沿いの気持のいいコースでした。石山駅前2階広場に集合し、松尾部長の挨拶の後にいつも通りのストレッチ体操をしてスタートしました。

芭蕉像の横での開会式

いよいよウオークのスタートです。石山の町を琵琶湖岸に向け歩いてゆきます。

多少信号で遅れる人がいる中、瀬田川沿いの県道を歩き天下を制する瀬田の唐橋を目指します。

なぜか?瀬田の唐橋で最初の集合写真、43地文だけでした。。

瀬田の唐橋を越え、充さんのお家を過ぎるとそこは建部大社、近江一之宮です。

到着したらさっそくの集合写真、はいチーズ!

この神社の看板、HPを創られたのは我がクラスの山本一男さんです、すごい!

この看板が山本さんの作品です。

紹介があってからは皆さん一生懸命に見ていました。

建部大社の境内はこの地域の各諸社が祀られており、可愛い絵馬の社もありました。

つい、ベンチがあれば腰を下ろすのは年のせい?

瀬田の唐橋を戻って石山寺へ向かいます。

気持ちの良い瀬田川沿いを歩き、いざ石山寺へ!

途中、こんな光景に出会いました。頑張れ子供たち!

瀬田の唐橋から石山寺までは気持ちのいいコースでした。

石山寺へ着いたら、今勉強しているボランテァガイドの方が案内です。

寺専属のガイドさんのようです。

山門のある仁王像の迫力にしばし見とれて・・・。

青紅葉がきれいな時期で最高でした。

石山寺は先のボランティアガイドの授業で行ったばっかり。

でも専属のガイドさんはさすがに勉強されている感じの説明でした。

中には聞いていない人もあったような、無かったような?

雨の降っていない石山寺の境内です。

石山寺を満喫した後、京阪石山寺駅で今回のフォトウオークは解散しました。

そして、その後は43地文のいつものコースで美味しくランチを。ごちそうさまでした。そしてお疲れさまでした。

(文責 佐々木)

2023年04月07日

2023年4月5日 フォトウォーククラブ 4月度例会・山科

~琵琶湖疎水沿い散策で毘沙門堂へ~

春真っ盛りの4月5日(水)、花曇りの中ではありましたがフォトウォークの例会が開催されました。コースは京都・山科の琵琶湖疎水を歩き、桜には遅いものの春を満喫しようという企画です。参加者は65名と大盛況で、3班編成で実施されました。

山科駅前に9時に集まり、通勤・通学客でごった返す雑踏の中 松尾部長の挨拶の後出発、京阪電車沿いを最初の目的地である「諸羽神社」を目指します。

狭い駅前、いつもの準備体操もカットし我が3班は 今宿班長のリードで早々に出発しました。

京阪電車沿いを一路「諸羽神社」へ、700mほどで到着しました。

この神社は「天児屋根命(出世の神)」「天太玉命(祭具の神)」の二柱を本尊としており、貞観四年(862年)清和天皇の御世に造営されたと伝えられています。

今更「出世?」…を願う訳ではありませんが、神社に来たらやはり手を合わせます。皆さんお参りのため礼儀正しく順番待ち。

サ~!いよいよ神社の側道から琵琶湖疎水に向け上がってゆきます。

琵琶湖疎水沿いの道はやはり気持ちがいい!春を満喫できます。

疎水を離れ、閑静な住宅街を登ってゆくといよいよ「毘沙門堂」に入りました。

天台宗・護法山安国院出雲寺・毘沙門堂は大宝三年(703年)文武天皇により開かれ、当初は京都出雲橋付近に創建、寛文五年(1665年)現在の山科の地に再建されたそうです。京都七福神の一つで、天皇家との関係も深く御所門を移築したといわれる「勅使門」などもあります。

ここらで一つ集合写真でも、ハイ! ”バターァ”

毘沙門堂を後にする前に国際的なカップルの前撮りに巡り合わせ、幸せを半分頂きました。

毘沙門堂を後に再び琵琶湖疎水沿いへ。

疎水沿いの道をウォークしていると「琵琶湖疎水船」が通りました。この観光船は大津・京都両市、観光協会などが所管していますが、料金は最高8,000円とか!(コース、期間により2,000円から有)

八重桜の一種でしょうか、疎水沿いに見事な桜がありました。

フォトウォークの最後は琵琶湖疎水第2トンネル東口(扁額・仁似山悦智為水歓)前の公園で、最後の集合写真を撮って解散となりました。

そして43地文恒例の反省会となります。山科駅近くの予定していたイタリアンが休みでやむなく近くの居酒屋となりましたが、店が変わってもいつも通りの盛り上がり。本当に反省してます?

<文責 佐々木>

この神社は「天児屋根命(出世の神)」「天太玉命(祭具の神)」の二柱を本尊としており、貞観四年(862年)清和天皇の御世に造営されたと伝えられています。

今更「出世?」…を願う訳ではありませんが、神社に来たらやはり手を合わせます。皆さんお参りのため礼儀正しく順番待ち。

サ~!いよいよ神社の側道から琵琶湖疎水に向け上がってゆきます。

琵琶湖疎水沿いの道はやはり気持ちがいい!春を満喫できます。

疎水を離れ、閑静な住宅街を登ってゆくといよいよ「毘沙門堂」に入りました。

天台宗・護法山安国院出雲寺・毘沙門堂は大宝三年(703年)文武天皇により開かれ、当初は京都出雲橋付近に創建、寛文五年(1665年)現在の山科の地に再建されたそうです。京都七福神の一つで、天皇家との関係も深く御所門を移築したといわれる「勅使門」などもあります。

毘沙門堂を後にする前に国際的なカップルの前撮りに巡り合わせ、幸せを半分頂きました。

毘沙門堂を後に再び琵琶湖疎水沿いへ。

八重桜の一種でしょうか、疎水沿いに見事な桜がありました。

フォトウォークの最後は琵琶湖疎水第2トンネル東口(扁額・仁似山悦智為水歓)前の公園で、最後の集合写真を撮って解散となりました。

そして43地文恒例の反省会となります。山科駅近くの予定していたイタリアンが休みでやむなく近くの居酒屋となりましたが、店が変わってもいつも通りの盛り上がり。本当に反省してます?

<文責 佐々木>

2023年02月05日

2022年2月2日 フォトウォーククラブ2月例会 京都

~新春の都七福神ハイライトを訪ねる~

43・44期の例会では初めての県外新春企画に期待が高まり、当初は49名の参加予定がありました。 しかし、陶芸学科が1月25日の大雪の振替授業日になった事や寒さの影響等により38名に減って2班に再編成されました。

コースは約5.4㎞の半日コース、新年に因んで京都七福神の内、以下の三つを巡りました。

JR京都駅9:00⇒六波羅蜜寺【弁財天】⇒京都ゑびす神社【ゑびす】⇒革堂(こうどう)行願寺【寿老人】

①京都劇場前広場で挨拶&準備運動

②塩麹通り~歴史的芸術家の殿堂、京都市立芸術大学と京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備の大きな工事が目につきました。

(今年完成!どんな芸術的建造物か個人的に楽しみです)

③大和大路通り…『豊国神社(豊臣秀吉神)』の前を通ると、

”お城推し”の地域文化学科のメンバーは、桁外れに大きな石垣が気になります。

④東山区ロクロ町:六波羅蜜寺【弁財天】に到着しました。

951年醍醐天皇第二皇子である空也上人により開創。

弁財天とは七福神の紅一点で水の神様だそうです。

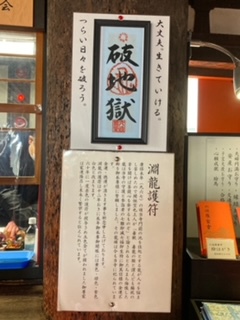

新年の無事を願い、団体でお祓いを受けました。

お祓いをして頂いた後、くるっと後ろを向いて、今日の参加者全員の記念撮影です。

⑤大和大路の狭い通りは古都の風情が感じられました。

⑥東山区大和大路四条:京都ゑびす神社【ゑびす天】に到着しました。 建仁寺の鎮守社として栄西禅師が創建(1202年)。「10日ゑびす」や節分祭には、参拝者が押し合いへし合いする狭い境内です。

その前日とあって人は疎らだったので、鳥居中央のゑびすさんの福箕(ふくみ)や熊手にお賽銭を投げ入れるお参りが、周囲に遠慮なくできました。 普通はなかなか入らない!見事に入った方は、とっても縁起がいいそうです。

取り巻いて見ている者にも、「笑顔の福」を沢山頂きました。

⑦四条からは鴨川沿いを歩き、二条大橋を渡って河原町方面へ。しかし多数の人が大橋を渡らず、年甲斐もなく?「飛び石」を渡りました。石は千鳥と舟形でした。「若返り」か「縁むすび」か?ここでの縁起担ぎは聞いたことはありませんが…

兎に角みんな無事に渡れて、やれやれ。

⑧寺町通り竹屋町:革堂(こうどう)行願寺【寿老人じゅろうじん】 開祖は行円上人、1004年創建。革堂(こうどう)の名は、上人が子を孕んだ母鹿を射たことを悔いて、常にその革を身にまとい鹿を憐れんでいたことから革聖と呼ばれていたことからだそうです。

寿老人はマイナーな七福神なので、福禄寿とどう違う?…、鹿を伴い・巻物を付けた杖・団扇・桃と長寿の象徴を従えている姿が標準なお姿とか…気になるので、お堂の中を格子窓越しに撮影させていただきました。

可愛い帽子をかぶった七福神と一緒に記念写真をとって、解散。

今日は、三福神をゆっくりと参拝できましので、ご利益も十二分に授かることでしょう。

解散後は、残りの四福神、東寺【毘沙門天】、赤山禅院【福禄寿】、松ガ崎大黒天、万福寺【布袋尊】の二神を、さらに巡る元気なクラスもありました。

地文の仲間はランチを一緒にし、その後、レディースは滋賀県で見逃した映画を駅前で見ることができ、これもまた充実した一日でした。

文責 西田

2022年11月26日

2022年11月21日新入生歓迎フォトウォーク・大津散策

前日の雨も上がり、天候も良く新入生歓迎にピッタリの日になりましたが、JR神戸線での人身事故の影響で琵琶湖線全線が1時間運転を休止しました。 このため、早めにJR大津駅に到着した人を除いて、列車内に閉じ込められていたり、駅で待ちぼうけを食ったりした人もいました。

私は野洲駅で待ちぼうけをして、ようやく乗った列車も途中で停車を繰り返し、列車の中で1時間弱過ごし集合時間だった9時から約1時間半遅れて集合場所に到着しました。

皆出発を遅らせていただいたおかげで、3班の出発に合流できました。 また、コースは当初より短縮され、時間に合った設定になっていました。

コース:JR大津駅➡まつや公園➡長安寺牛塔➡長安寺➡近松寺➡長等公園(小休憩)➡長等神社➡三尾神社➡大津歴史博物館➡弘文天皇陵➡国宝新羅善神堂(解散)行程約4㎞

予定時間から遅れた参加者と大津駅前で連絡を取っています。

10時10分頃に出発前の注意事項+コース変更のお知らせの確認です。

松尾会長の挨拶。

準備体操。

これから全体が出発しますがで、この直後にようやく大津駅に到着で、10時20分過ぎでした。

JR大津駅を出発し、まつや公園で大津駅の歴史の説明を受け、仏の使いだったとの言い伝えのあり藤原頼道が建立したという牛塔に向かいしました。

牛塔が境内にある長安寺を過ぎ、西国48か所の御利益のある仏様を拝みながら、長等山に向かいしました。

近松寺高観音へ。 関ヶ原の戦いの時にこの辺りから、大津城へ大砲を撃ったとか。 今回は紅葉に着目で、ここで3班の集合写真です。

頭上はもっと素晴らしい紅葉でした。

長等公園で小休憩を取りました。 ここも紅葉です。

長等神社では可愛い子供たちと遭遇。

紅葉も。

琵琶湖疏水を渡り、ウサギの神様の三尾神社へ。

シッカリガイドさんの話も聞いています。

また、ここは少し落ち着いた紅葉でした。

三井寺仁王門前で3班の集合写真です。

4班のです。

大津市歴史博物館に向かいましたが、月曜日は休館で戸外の展示を見ることになりました。 朝鮮半島の生活が根付いていたことを示すオンドルを見学しました。

ここでも紅葉。

弘文天皇陵に向かう途中で秋を再確認。

弘文天皇陵の場所を決める論争の結果、決まった場所に建てられました。

弘文天皇陵のすぐ近くの国宝新羅善神堂前での集合写真です。

全員無事コースを歩き終え、解散しました。

ここから10名で昼食に向かいました。 ネット情報だけで見つかったマードレマードレは予想以上に美味しくて、良いイタリアンでした。

しが割も使え、楽しい一日になりました。

佐々木さん、高木さん、花澤さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

私は野洲駅で待ちぼうけをして、ようやく乗った列車も途中で停車を繰り返し、列車の中で1時間弱過ごし集合時間だった9時から約1時間半遅れて集合場所に到着しました。

皆出発を遅らせていただいたおかげで、3班の出発に合流できました。 また、コースは当初より短縮され、時間に合った設定になっていました。

コース:JR大津駅➡まつや公園➡長安寺牛塔➡長安寺➡近松寺➡長等公園(小休憩)➡長等神社➡三尾神社➡大津歴史博物館➡弘文天皇陵➡国宝新羅善神堂(解散)行程約4㎞

予定時間から遅れた参加者と大津駅前で連絡を取っています。

10時10分頃に出発前の注意事項+コース変更のお知らせの確認です。

松尾会長の挨拶。

準備体操。

これから全体が出発しますがで、この直後にようやく大津駅に到着で、10時20分過ぎでした。

JR大津駅を出発し、まつや公園で大津駅の歴史の説明を受け、仏の使いだったとの言い伝えのあり藤原頼道が建立したという牛塔に向かいしました。

牛塔が境内にある長安寺を過ぎ、西国48か所の御利益のある仏様を拝みながら、長等山に向かいしました。

近松寺高観音へ。 関ヶ原の戦いの時にこの辺りから、大津城へ大砲を撃ったとか。 今回は紅葉に着目で、ここで3班の集合写真です。

頭上はもっと素晴らしい紅葉でした。

長等公園で小休憩を取りました。 ここも紅葉です。

長等神社では可愛い子供たちと遭遇。

紅葉も。

琵琶湖疏水を渡り、ウサギの神様の三尾神社へ。

シッカリガイドさんの話も聞いています。

また、ここは少し落ち着いた紅葉でした。

三井寺仁王門前で3班の集合写真です。

4班のです。

大津市歴史博物館に向かいましたが、月曜日は休館で戸外の展示を見ることになりました。 朝鮮半島の生活が根付いていたことを示すオンドルを見学しました。

ここでも紅葉。

弘文天皇陵に向かう途中で秋を再確認。

弘文天皇陵の場所を決める論争の結果、決まった場所に建てられました。

弘文天皇陵のすぐ近くの国宝新羅善神堂前での集合写真です。

全員無事コースを歩き終え、解散しました。

ここから10名で昼食に向かいました。 ネット情報だけで見つかったマードレマードレは予想以上に美味しくて、良いイタリアンでした。

しが割も使え、楽しい一日になりました。

佐々木さん、高木さん、花澤さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2022年09月27日

2022年9月27日フォトウォーク~湖族の郷 堅田・浮御堂を訪ねる~

午前中は大丈夫で午後は天候が崩れるとの予報でしたが、無事コースを歩き終え、昼食を済ませても大丈夫でした。参加された方々の日頃の行いがいいからでしょう。

予定通り参加者全員が9時45分にはJR堅田駅に集合、3班に分かれ松尾会長の挨拶です。

コースはJR 堅田駅⇒天然図画亭⇒湖族の郷資料館⇒ 伊豆神社⇒ 浮御堂⇒ 伊豆神社駐車場で一次解散式 ⇒ヴォーリス堅田教会⇒ JR 堅田駅 解散

準備体操です。

1班から順次琵琶湖方面に順次出発しました。 交通信号はしっかり守って進みます。

長い歴史のある居初氏の庭園・天然図画亭へ。 予約をすれば見学できるとのことで、琵琶湖を借景にした庭は素晴らしいものがありました。

茶室に座って小休憩。

また著室からの眺めも良く、縁側に集まって集合写真を撮りました。

忙しなく天然図画亭を後にして、琵琶湖岸を浮御堂に向かい、浮御堂を背景に集合写真です。

次いで湖族の郷資料館に伺い、堅田湖族の歴史を始め丁寧な説明を受けました。

また、昔ながらの道具等も展示してありました。 また淡海節の志賀廼家淡海の展示もありました。

この後、歴史のある伊豆神社へ。 鳥居前で集合写真です。

パワースポットのハート形石、ご神木の無患子等にお参りしました。

次は親鸞の御真影を三井寺から返してもらうために首を差し出した堅田源兵衛が葬られている光徳寺に行きました。 父親が源兵衛の首をはねる時の像が展示されていました。

すぐ近くに一休禅師が修行していた瑞祥寺に伺いました。 禅宗の庭がよく手入れされていて、ここにも松尾芭蕉の句碑がありました。

さらに蓮如が潜伏していたという本福寺を訪れましたが、ここにも芭蕉の句碑がありました。

いよいよ浮御堂へ。 浮御堂の創建は古いのですが、火事、台風等で壊れて、何度か再建されているとのこと。

千体阿弥陀如来、重要文化財の秘仏・十一面観音像等がありますが、景色が良く、風も通り気持ちよい時を過ごせました。

ここで一次解散地の伊豆神社駐車場で解散式。

この後レディースはイタリアン?のお洒落なレストランへ急ぎました。 男性はヴォ―リス建築の教会へ。 牧師さん?がプリントを準備され簡単に説明をされました。 二階をにはゆっくりくつろげそうな昭和の和室がありました。

ここでウォークを完了、男性陣は見聞録で昼食を摂り、解散となりました。

全体として、訪問した先々での滞在時間が限られていた為、再度訪問したいと思いました。

また、写真は奥村さん、佐々木さん、高木さん、西田さん、花澤さんのを使わせていただきました。 ありがとうございました。

予定通り参加者全員が9時45分にはJR堅田駅に集合、3班に分かれ松尾会長の挨拶です。

コースはJR 堅田駅⇒天然図画亭⇒湖族の郷資料館⇒ 伊豆神社⇒ 浮御堂⇒ 伊豆神社駐車場で一次解散式 ⇒ヴォーリス堅田教会⇒ JR 堅田駅 解散

準備体操です。

1班から順次琵琶湖方面に順次出発しました。 交通信号はしっかり守って進みます。

長い歴史のある居初氏の庭園・天然図画亭へ。 予約をすれば見学できるとのことで、琵琶湖を借景にした庭は素晴らしいものがありました。

茶室に座って小休憩。

また著室からの眺めも良く、縁側に集まって集合写真を撮りました。

忙しなく天然図画亭を後にして、琵琶湖岸を浮御堂に向かい、浮御堂を背景に集合写真です。

次いで湖族の郷資料館に伺い、堅田湖族の歴史を始め丁寧な説明を受けました。

また、昔ながらの道具等も展示してありました。 また淡海節の志賀廼家淡海の展示もありました。

この後、歴史のある伊豆神社へ。 鳥居前で集合写真です。

パワースポットのハート形石、ご神木の無患子等にお参りしました。

次は親鸞の御真影を三井寺から返してもらうために首を差し出した堅田源兵衛が葬られている光徳寺に行きました。 父親が源兵衛の首をはねる時の像が展示されていました。

すぐ近くに一休禅師が修行していた瑞祥寺に伺いました。 禅宗の庭がよく手入れされていて、ここにも松尾芭蕉の句碑がありました。

さらに蓮如が潜伏していたという本福寺を訪れましたが、ここにも芭蕉の句碑がありました。

いよいよ浮御堂へ。 浮御堂の創建は古いのですが、火事、台風等で壊れて、何度か再建されているとのこと。

千体阿弥陀如来、重要文化財の秘仏・十一面観音像等がありますが、景色が良く、風も通り気持ちよい時を過ごせました。

ここで一次解散地の伊豆神社駐車場で解散式。

この後レディースはイタリアン?のお洒落なレストランへ急ぎました。 男性はヴォ―リス建築の教会へ。 牧師さん?がプリントを準備され簡単に説明をされました。 二階をにはゆっくりくつろげそうな昭和の和室がありました。

ここでウォークを完了、男性陣は見聞録で昼食を摂り、解散となりました。

全体として、訪問した先々での滞在時間が限られていた為、再度訪問したいと思いました。

また、写真は奥村さん、佐々木さん、高木さん、西田さん、花澤さんのを使わせていただきました。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2022年07月08日

2022年7月7日フォトウォーク・クラス活動-多賀大社

フォトウォーククラブの7月度例会が多賀大社近隣で開催され、地文からは11名が参加しました。当日は台風一過の炎天下の下、大汗を掻きながら苦しくも楽しい時間を過ごしました。

朝一に若干のドラマが地文参加者で展開されましたが(内容は極秘)、終了後はメンバーで美味しい”多賀そば”を味わい、熱中症もなく無事終了しました。

集合:2022年7月7日 8時45分 近江鉄道 多賀大社前駅

コース:多賀大社前駅⇒大社絵馬通り⇒高宮池⇒胡宮神社裏参道⇒胡宮神社⇒

多賀SLパーク跡⇒多賀町立博物館⇒大社絵馬通り⇒多賀大社⇒

大社 奥書院/庭園⇒解散

行程距離:5.8km

多賀大社前駅での開会式、松尾部長も朝からバタバタでしたが取り敢えずの挨拶

多賀大社「絵馬通り」をウォークしていざ出発、サアー暑いぞー!

ただの山道ではありません。胡宮神社裏の神体山「裏参道」、んホント?

無事、多賀三社の一つである胡宮神社へ到着…ホッ。

森の中の胡宮神社だけに狛犬も厳かに…。

多賀SLパーク跡を通りました。管理されていないSLが錆で見るも無残な形で残って

いました。技術遺産もったいない。

多賀町立博物館へ…。

暑い中無事到着し、エアコンの効いた館内で一休み…アー暑かった!

「アケボノゾウ」の化石(1993年多賀町より発掘)中心の博物館。2021年に

国の天然記念物に指定されたようです。さらに、訪れた日に多賀町の天究館が

発見した小惑星に、「akebonozou」と命名する報告式が行われていました。

(NHKおうみ630で当日放映)

常設展示内容について館内のスタッフに説明をいただきました。ありがとうございました。

暑い中を汗だくで多賀大社へ。

休憩所で一休みしつつ、宮司さんからの説明に耳を傾けて…みんな聞いてたァ?

またまた3班の集合写真です。2班の地文の皆さんすみません。

最後に滅多に入れない奥の院へ。素晴らしいところでした。

フォトウォーク終了後、近くの蕎麦屋・そば吉さんで反省会?おいしい反省会でした。

汗だくのフォトウォークでしたが、松尾部長始めフォトウォーク役員の皆さん

ありがとうございました。

文責 佐々木

朝一に若干のドラマが地文参加者で展開されましたが(内容は極秘)、終了後はメンバーで美味しい”多賀そば”を味わい、熱中症もなく無事終了しました。

集合:2022年7月7日 8時45分 近江鉄道 多賀大社前駅

コース:多賀大社前駅⇒大社絵馬通り⇒高宮池⇒胡宮神社裏参道⇒胡宮神社⇒

多賀SLパーク跡⇒多賀町立博物館⇒大社絵馬通り⇒多賀大社⇒

大社 奥書院/庭園⇒解散

行程距離:5.8km

多賀大社前駅での開会式、松尾部長も朝からバタバタでしたが取り敢えずの挨拶

多賀大社「絵馬通り」をウォークしていざ出発、サアー暑いぞー!

ただの山道ではありません。胡宮神社裏の神体山「裏参道」、んホント?

無事、多賀三社の一つである胡宮神社へ到着…ホッ。

森の中の胡宮神社だけに狛犬も厳かに…。

多賀SLパーク跡を通りました。管理されていないSLが錆で見るも無残な形で残って

いました。技術遺産もったいない。

多賀町立博物館へ…。

暑い中無事到着し、エアコンの効いた館内で一休み…アー暑かった!

「アケボノゾウ」の化石(1993年多賀町より発掘)中心の博物館。2021年に

国の天然記念物に指定されたようです。さらに、訪れた日に多賀町の天究館が

発見した小惑星に、「akebonozou」と命名する報告式が行われていました。

(NHKおうみ630で当日放映)

常設展示内容について館内のスタッフに説明をいただきました。ありがとうございました。

暑い中を汗だくで多賀大社へ。

休憩所で一休みしつつ、宮司さんからの説明に耳を傾けて…みんな聞いてたァ?

またまた3班の集合写真です。2班の地文の皆さんすみません。

最後に滅多に入れない奥の院へ。素晴らしいところでした。

フォトウォーク終了後、近くの蕎麦屋・そば吉さんで反省会?おいしい反省会でした。

汗だくのフォトウォークでしたが、松尾部長始めフォトウォーク役員の皆さん

ありがとうございました。

文責 佐々木

2022年06月01日

2022年5月31日フォトウォーク・クラス活動-近江八幡

フォトウォークのあとクラス活動になった近江八幡、朝は雨でしたが途中から雨が止み、午後には良い天気になりました。

ガイドさん4名での午前中のフォトウォーク、午後はガイドさん2名にお願いした八幡山、八幡掘り遊覧になりました。

集合日時:令和4年5月31日 9時

集合場所:JR近江八幡駅北口

コース:JR近江八幡駅⇒小畑上筋 池田町洋館街⇒ウォーターハウス記念館 (ヴォーリズ建築)⇒ 旧伴 家住宅⇒郷土資料館⇒歴史民族資料館⇒旧西川家住宅4 館⇒ヴォーリズ像⇒八幡掘⇒白雲館⇒日牟禮八幡宮 解散 行程約5.5㎞

予定通り集合場所JRJR近江八幡駅に集合し、フォトウォーク・会長からの諸注意・説明を聞くメンバー。

ガイドさん4名の紹介を受け、

準備体操です。

雨の中を出発です。

最初は織田信長のあごの骨が葬られているという西光寺

ヴォ―リス建築のようにみえる宮大工さんが建てた八幡小学校で説明を受けました。

小畑上筋 池田町洋館街にあるウォーターハウス記念館(写真右手)へ

建物は撤去され駐車場になっていましたが、旧伴 家住宅で、一休みです。

郷土資料館・歴史民族資料館で説明を受けました。 特に旧伴家住宅が三階建てで、当時は蚊帳工場として使っていた等の説明を受けました。

左義長の山車はとてもそうは見えないが全て食べ物でできているか。

旧西川家に入る前に説明を受けました。

電柱が通りになり理由、見越しの松の意味も含めた丁寧な説明でした。

次いで、八幡掘りで説明を受けました。

時間が押してきましたので、一部訪問場所を飛ばして日牟禮八幡宮で説明を受けました。

これからは八幡山、八幡掘りを巡るクラス活動です。

予約しておいた弁当を受け取り、ロープウェイで八幡山山頂に。 山頂に着いてすぐ昼食です。 昼食を済ませて移動直前。

展望台前で集合写真です。

門跡寺院の村雲御所瑞龍寺へ

日蓮宗なので本堂は既視感がありましたが、障壁画は新しい感覚のものでした。

秀次ゆかりの寺らしく銅像の原型も展示されていました。

この後北の丸跡へ

琵琶湖と湖西の景色が最高でした。

この後、出丸跡へ。 ここからは近江平野、琵琶湖も一望できるのですが、カメラの限界で平野側の一部です。

手前はレンガ工場が材料に使っていた土を掘っていたという山。

時間が押してきましたので、ロープウェイで下山。 八幡掘り遊覧へ。

手漕ぎとエンジン付きの舟の2つループに分かれて乗船。 上の写真は手漕ぎ舟に乗ったグループです。

ガイドさん4名での午前中のフォトウォーク、午後はガイドさん2名にお願いした八幡山、八幡掘り遊覧になりました。

集合日時:令和4年5月31日 9時

集合場所:JR近江八幡駅北口

コース:JR近江八幡駅⇒小畑上筋 池田町洋館街⇒ウォーターハウス記念館 (ヴォーリズ建築)⇒ 旧伴 家住宅⇒郷土資料館⇒歴史民族資料館⇒旧西川家住宅4 館⇒ヴォーリズ像⇒八幡掘⇒白雲館⇒日牟禮八幡宮 解散 行程約5.5㎞

予定通り集合場所JRJR近江八幡駅に集合し、フォトウォーク・会長からの諸注意・説明を聞くメンバー。

ガイドさん4名の紹介を受け、

準備体操です。

雨の中を出発です。

最初は織田信長のあごの骨が葬られているという西光寺

ヴォ―リス建築のようにみえる宮大工さんが建てた八幡小学校で説明を受けました。

小畑上筋 池田町洋館街にあるウォーターハウス記念館(写真右手)へ

建物は撤去され駐車場になっていましたが、旧伴 家住宅で、一休みです。

郷土資料館・歴史民族資料館で説明を受けました。 特に旧伴家住宅が三階建てで、当時は蚊帳工場として使っていた等の説明を受けました。

左義長の山車はとてもそうは見えないが全て食べ物でできているか。

旧西川家に入る前に説明を受けました。

電柱が通りになり理由、見越しの松の意味も含めた丁寧な説明でした。

次いで、八幡掘りで説明を受けました。

時間が押してきましたので、一部訪問場所を飛ばして日牟禮八幡宮で説明を受けました。

これからは八幡山、八幡掘りを巡るクラス活動です。

予約しておいた弁当を受け取り、ロープウェイで八幡山山頂に。 山頂に着いてすぐ昼食です。 昼食を済ませて移動直前。

展望台前で集合写真です。

門跡寺院の村雲御所瑞龍寺へ

日蓮宗なので本堂は既視感がありましたが、障壁画は新しい感覚のものでした。

秀次ゆかりの寺らしく銅像の原型も展示されていました。

この後北の丸跡へ

琵琶湖と湖西の景色が最高でした。

この後、出丸跡へ。 ここからは近江平野、琵琶湖も一望できるのですが、カメラの限界で平野側の一部です。

手前はレンガ工場が材料に使っていた土を掘っていたという山。

時間が押してきましたので、ロープウェイで下山。 八幡掘り遊覧へ。

手漕ぎとエンジン付きの舟の2つループに分かれて乗船。 上の写真は手漕ぎ舟に乗ったグループです。

下の写真はエンジン付き遊覧船に乗ったグループです。

舟内です。

八幡掘り遊覧を終えて解散しましたが、雨降りの中のウォークから始まり、ヴォ―リス建築、近江八幡商人の歴史、八幡山、瑞龍寺、八幡掘り遊覧が楽しめ、有意義な一日になりました。

舟内です。

八幡掘り遊覧を終えて解散しましたが、雨降りの中のウォークから始まり、ヴォ―リス建築、近江八幡商人の歴史、八幡山、瑞龍寺、八幡掘り遊覧が楽しめ、有意義な一日になりました。

ご尽力いただいたフォトウォークの皆さん、高田さんはじめクラスの皆さんに感謝です。

岩永さん、岡島さん、金子さん、高木さん、西田(琴)さん、花澤さんの写真も使わせていただいております。

文責 山本 眞

2021年12月16日

フォトウォーク・安土城 2021-12-16

雨を心配した天候も、参加者の日頃の行いを反映し、ウォーキング日和になりました。

集合日時:2021年12月16日(木) 9:00 小雨決行(天候次第で一部コース変更あり)

集合場所:JR琵琶湖線 JR安土駅北口、観光案内所、織田信長像 前

コース概略(⇒徒歩 約 9Km)

JR安土駅北口、観光案内所、織田信長像前 ⇒ 活津彦根神社 ⇒ 百百橋⇒ 安土城跡⇒ 安土城考古博物館、信長の館、文芸の郷レストラン(昼食)⇒ たんぼ道 ⇒ セミナリヨ跡(解散)⇒ JR安土駅北口

集合場所に予定通り集まり、出発前の注意事項等を信長像を背負って話されるのを聞きました。

出発前の準備体操。

活津彦根神社に向かいました。

天照大御神の第4子の活津日古根神が祭神の神社。

ここで最初の集合写真です。 佐々木さんから頂きました。

活津彦根神社から百百橋へ

安土城跡に向かいます。

お城の階段は段差が大きく、登るのに苦労しました。

天守跡での集合写真

帰りは総見寺の三重塔経由で

重要文化財の二王門

無事下山して登りの階段を見ると

安土城考古博物館に向かいます。

左前方に見える安土城考古博物館と信長の館

昼食後信長の館前で集合写真

安土城考古博物館での展示。 信長が使ったという三間半の槍は武田軍、後北条軍のに比べて長く、威力があったと思われる。

考古博物館を出て、セミナリオ跡へ

セミナリオ跡で集合写真。

ここで、解散。

安土駅ではほんの少し15時20分の下り電車に間に合わず、約30分待たなければならなくなりました。 この時間を利用して安土城資料館へ。 入館料200円で、ビデオ、安土城の中まで見える模型、洛中洛外図、安土城、安土城下、長崎の陶板画にした屏風等を見れ、十二分に満足しました。 写真は二つに割れて中が見えるようになる城の模型

30分を有意義に使えて、安土駅を出発しました。

今回は入学して初めてのフォトウォークに参加。 歩きながらクラス仲間といろんな話ができ親睦が図れいい活動になったと思われました。

以上

集合日時:2021年12月16日(木) 9:00 小雨決行(天候次第で一部コース変更あり)

集合場所:JR琵琶湖線 JR安土駅北口、観光案内所、織田信長像 前

コース概略(⇒徒歩 約 9Km)

JR安土駅北口、観光案内所、織田信長像前 ⇒ 活津彦根神社 ⇒ 百百橋⇒ 安土城跡⇒ 安土城考古博物館、信長の館、文芸の郷レストラン(昼食)⇒ たんぼ道 ⇒ セミナリヨ跡(解散)⇒ JR安土駅北口

集合場所に予定通り集まり、出発前の注意事項等を信長像を背負って話されるのを聞きました。

出発前の準備体操。

活津彦根神社に向かいました。

天照大御神の第4子の活津日古根神が祭神の神社。

ここで最初の集合写真です。 佐々木さんから頂きました。

活津彦根神社から百百橋へ

安土城跡に向かいます。

お城の階段は段差が大きく、登るのに苦労しました。

天守跡での集合写真

帰りは総見寺の三重塔経由で

重要文化財の二王門

無事下山して登りの階段を見ると

安土城考古博物館に向かいます。

左前方に見える安土城考古博物館と信長の館

昼食後信長の館前で集合写真

安土城考古博物館での展示。 信長が使ったという三間半の槍は武田軍、後北条軍のに比べて長く、威力があったと思われる。

考古博物館を出て、セミナリオ跡へ

セミナリオ跡で集合写真。

ここで、解散。

安土駅ではほんの少し15時20分の下り電車に間に合わず、約30分待たなければならなくなりました。 この時間を利用して安土城資料館へ。 入館料200円で、ビデオ、安土城の中まで見える模型、洛中洛外図、安土城、安土城下、長崎の陶板画にした屏風等を見れ、十二分に満足しました。 写真は二つに割れて中が見えるようになる城の模型

30分を有意義に使えて、安土駅を出発しました。

今回は入学して初めてのフォトウォークに参加。 歩きながらクラス仲間といろんな話ができ親睦が図れいい活動になったと思われました。

以上

文責 山本 眞