› LOCUS › 2023年02月

› LOCUS › 2023年02月2023年02月25日

2023年2月24日『ボランティア活動について(実践編)』『クラス活動』

午前

『ボランティア活動について(実践編)』

白井先生の経歴、および所属されているまちづくり大津の紹介から始まり、先輩38期地域文化学科卒業の中谷先生、42期健康づくり学科卒業の橋辺先生からの事例発表が続きました。

中谷先生は現在守山ボランティアガイド協会に所属され、住まれている守山駅近くの中山道コース、少し離れた大庄屋諏訪屋敷と二つの寺院コースの案内が多いとのことでした。 授業の一環である「地域体験学習」がきっかけだったとのこと。 ガイドをする上で、心がけていること、ガイドの喜びについても語られました。

次いで、橋部先生は二つのボランティアについて話されました。 一つは障害者の水泳サポートの「おたまじゃくし」で、最初障害者視点が分からなかったが、理解できてからは授業で習った体の使い方等が役に立っているとのこと。 二つ目は長年携わっている社交ダンス講習で、社交ダンスの効用を含め、子供たちがコンテストで上位入賞した時の喜びについても語られました。

休憩の後、白井先生が、いろいろなボランティアの例を挙げられ、自分に合ったボランティアの見つけ方、ボランティア活動の心得、ボランティア活動を先に進める(仲間、資金、法人化等々)時に役に立つ機関、連絡先等について紹介されました。

午後

『クラス活動』

始めに入院されている学科員からのご自身の思いが伝わってくるメールが紹介され、早期に復帰されることを強く思いました。

次いで各部会、委員会からの報告、これまでの活動、今後の活動報告がありました。

早く完了しましたので、いくつかの課題学習グループは話し合いをしました。

『ボランティア活動について(実践編)』

特定非営利活動法人まちづくりスポット大津 白井先生

白井先生の経歴、および所属されているまちづくり大津の紹介から始まり、先輩38期地域文化学科卒業の中谷先生、42期健康づくり学科卒業の橋辺先生からの事例発表が続きました。

中谷先生は現在守山ボランティアガイド協会に所属され、住まれている守山駅近くの中山道コース、少し離れた大庄屋諏訪屋敷と二つの寺院コースの案内が多いとのことでした。 授業の一環である「地域体験学習」がきっかけだったとのこと。 ガイドをする上で、心がけていること、ガイドの喜びについても語られました。

次いで、橋部先生は二つのボランティアについて話されました。 一つは障害者の水泳サポートの「おたまじゃくし」で、最初障害者視点が分からなかったが、理解できてからは授業で習った体の使い方等が役に立っているとのこと。 二つ目は長年携わっている社交ダンス講習で、社交ダンスの効用を含め、子供たちがコンテストで上位入賞した時の喜びについても語られました。

休憩の後、白井先生が、いろいろなボランティアの例を挙げられ、自分に合ったボランティアの見つけ方、ボランティア活動の心得、ボランティア活動を先に進める(仲間、資金、法人化等々)時に役に立つ機関、連絡先等について紹介されました。

午後

『クラス活動』

始めに入院されている学科員からのご自身の思いが伝わってくるメールが紹介され、早期に復帰されることを強く思いました。

次いで各部会、委員会からの報告、これまでの活動、今後の活動報告がありました。

早く完了しましたので、いくつかの課題学習グループは話し合いをしました。

文責 山本 眞

2023年02月18日

2023年2月17日「自然の魅力~マキノでの活動を通して~」、「まちづくりと環境問題」

午前

自然の魅力~マキノでの活動を通して~』

自己紹介で出身地がマキノ町であり、就職を滋賀県庁を選び、後半を地元高島に関係する仕事に就かれ、マキノ自然観察倶楽部事務局長就任も就任され、地元の振興につとめられ、その経過、結果を話されました。

最初に自然の魅力付いてい語られ、多様性が重要であることを強調されました。

次いで、地元高島の魅力を奥山、里、琵琶湖に大きく分け、各々四季の魅力、歴史、レジャー、暮らしにについて話され、つい行きたくなってしまいました。

午後

『まちづくりと環境問題~地域活動を通じて環境問題について考える~』

最初の世界のエネルギー消費量を1800年代からのグラフを示し、急上昇していることを示されました。

次いで、滞在していたドイツのアーヘンでの例を写真で示され、いかに省エネルギー、再生可能エネルギー、景観、動植物に配慮しているかということについて話されました。 一方日本はコスト優先で進めていることを例を挙げて説明されました。

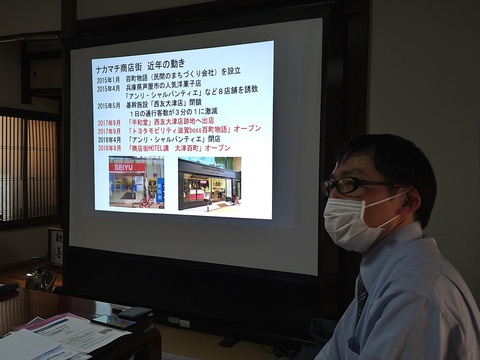

また、街づくりでは地元大津のなかまち商店街(先週校外学習で訪れました)を例に、話されました。

実際に先生が関わった街づくりの関係について語られ、実現できなかった理由も含めて話されました。

自然の魅力~マキノでの活動を通して~』

マキノ自然観察クラブ 代表 谷口 先生

自己紹介で出身地がマキノ町であり、就職を滋賀県庁を選び、後半を地元高島に関係する仕事に就かれ、マキノ自然観察倶楽部事務局長就任も就任され、地元の振興につとめられ、その経過、結果を話されました。

最初に自然の魅力付いてい語られ、多様性が重要であることを強調されました。

次いで、地元高島の魅力を奥山、里、琵琶湖に大きく分け、各々四季の魅力、歴史、レジャー、暮らしにについて話され、つい行きたくなってしまいました。

午後

『まちづくりと環境問題~地域活動を通じて環境問題について考える~』

龍谷大学名誉教授 竺 文彦先生

最初の世界のエネルギー消費量を1800年代からのグラフを示し、急上昇していることを示されました。

次いで、滞在していたドイツのアーヘンでの例を写真で示され、いかに省エネルギー、再生可能エネルギー、景観、動植物に配慮しているかということについて話されました。 一方日本はコスト優先で進めていることを例を挙げて説明されました。

また、街づくりでは地元大津のなかまち商店街(先週校外学習で訪れました)を例に、話されました。

実際に先生が関わった街づくりの関係について語られ、実現できなかった理由も含めて話されました。

文責 山本 眞

2023年02月15日

2023年2月14日 膳所城下町 街歩き

朝から雪が時折舞う天候でしたが、説明が的確で分かりやすい田中さんのガイドに従って、膳所城下町の街歩き、膳所五社参拝を完遂することができました。 また、幹事を引き受けていただいた課題学習グループ沙沙貴組の方々にも大いにお世話になりました。

集合場所:膳所公民館

集合時間:2月14日(火)10時

コース:膳所公民館⇒土塀のある街・坊主町(寒川辰清邸跡)⇒篠津神社⇒湖岸へ・粟津の晴嵐遠望(休憩)⇒本多神社・丹保の宮⇒粟津神社⇒膳所焼き美術館⇒若宮八幡神社⇒勢多口総門跡⇒旧東海道「粟津の青嵐」⇒今井兼平墓碑⇒スプートニク(ランチ)⇒解散 行程 約4㎞

参加者全員が予定通り、膳所公民館に集合しまし、コース等の確認をしました。

最初膳所神社に向かいますが、今は膳所神社に移されている中大手門の場所、東海道の位置も説明頂きました。

昨年膳所神社の説明がありましたので、主に膳所城下町の面影を残している土塀のある街・坊主町、小姓町、大工町の説明を受けて、進みました。

土塀のある街を進みました。

説明をシッカリ聞いています。

粕渕先生の授業でも触れらた近江輿地志略を編纂した寒川辰清邸跡で説明を聞きました。

次いで、膳所城の北大手門を移築された篠津神社です。 工事中でしたが六柱神社の説明を受け、参道では近江の盆梅展の先駆けである膳所梅仙窟の話も伺いました。

酒落堂跡で芭蕉の句碑を見、湖岸に向かい現代版粟津の晴嵐を遠望しました。

膳所藩主の本多家の4柱が祭神の本多神社へ。 近くに御殿が浜は隠居所・迎賓館として?建設され、庭の広さは兼六園公園の1.5倍だったとかで、庭が少しづつ修復されていました。 お隣りには膳所事件で命を落とした藩士11名を祀る丹保の宮です。

今は氏子がいない小さな神社になっていますが、膳所五社の中心で各々の神社が毎年輪番で支えている粟津神社、で、粟津の御供を毎年献じています。

次いで茶器等で実績のある膳所焼の膳所焼美術館へ。

さらに参加メンバーが氏子でもある若宮八幡神社です。ここで集合写真です。

膳所城の犬走門が移築されています。

次いで、勢多口総門跡へ。 既に大阪の細見邸に移築されていて、碑だけが残っています。

旧東海道を進み、今では二本になってしまった粟津の晴嵐の松です。

さらに進み、最終史跡は今井兼平の墓です。その武勇を讃え多くの碑がありました。 説明を聞いている参加メンバーです。

締めのランチはスプートニクでランチプレートを美味しく頂きました。

今回はガイドをされた田中さん、、幹事を引き受けていただいた課題学習グループ沙沙貴組の方々にも大いにお世話になり、ありがとうございました。

また、佐々木さん、高木さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

集合場所:膳所公民館

集合時間:2月14日(火)10時

コース:膳所公民館⇒土塀のある街・坊主町(寒川辰清邸跡)⇒篠津神社⇒湖岸へ・粟津の晴嵐遠望(休憩)⇒本多神社・丹保の宮⇒粟津神社⇒膳所焼き美術館⇒若宮八幡神社⇒勢多口総門跡⇒旧東海道「粟津の青嵐」⇒今井兼平墓碑⇒スプートニク(ランチ)⇒解散 行程 約4㎞

参加者全員が予定通り、膳所公民館に集合しまし、コース等の確認をしました。

最初膳所神社に向かいますが、今は膳所神社に移されている中大手門の場所、東海道の位置も説明頂きました。

昨年膳所神社の説明がありましたので、主に膳所城下町の面影を残している土塀のある街・坊主町、小姓町、大工町の説明を受けて、進みました。

土塀のある街を進みました。

説明をシッカリ聞いています。

粕渕先生の授業でも触れらた近江輿地志略を編纂した寒川辰清邸跡で説明を聞きました。

次いで、膳所城の北大手門を移築された篠津神社です。 工事中でしたが六柱神社の説明を受け、参道では近江の盆梅展の先駆けである膳所梅仙窟の話も伺いました。

酒落堂跡で芭蕉の句碑を見、湖岸に向かい現代版粟津の晴嵐を遠望しました。

膳所藩主の本多家の4柱が祭神の本多神社へ。 近くに御殿が浜は隠居所・迎賓館として?建設され、庭の広さは兼六園公園の1.5倍だったとかで、庭が少しづつ修復されていました。 お隣りには膳所事件で命を落とした藩士11名を祀る丹保の宮です。

今は氏子がいない小さな神社になっていますが、膳所五社の中心で各々の神社が毎年輪番で支えている粟津神社、で、粟津の御供を毎年献じています。

次いで茶器等で実績のある膳所焼の膳所焼美術館へ。

さらに参加メンバーが氏子でもある若宮八幡神社です。ここで集合写真です。

膳所城の犬走門が移築されています。

次いで、勢多口総門跡へ。 既に大阪の細見邸に移築されていて、碑だけが残っています。

旧東海道を進み、今では二本になってしまった粟津の晴嵐の松です。

さらに進み、最終史跡は今井兼平の墓です。その武勇を讃え多くの碑がありました。 説明を聞いている参加メンバーです。

締めのランチはスプートニクでランチプレートを美味しく頂きました。

今回はガイドをされた田中さん、、幹事を引き受けていただいた課題学習グループ沙沙貴組の方々にも大いにお世話になり、ありがとうございました。

また、佐々木さん、高木さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

文責 山本 眞

2023年02月14日

2023年2月13日中井先生授業発表会・謝恩会

中井先生の最終授業で、一人一人が発表しました。

課題は地元のお城、行ったことがあるお城等について

今回は予定通り発表会が行われましたが、何人かが欠席したため、時間的にやや余裕のある発表会になりました。

発表内容は以下の通りで、同じお城の発表でも、各々のアプローチが異なり、発表も個性あるものとなりました。

・居住地の城

・近江小脇館と近江小脇城

・小谷城

・小堤城山城

・谷城

・多喜山城(日向山)

・城を守った人たち ~国宝5天守を中心に~

・観音寺城跡探訪記

午前中の発表の様子です。

・窪江城址をたずねて

・北ノ庄城跡

・青地城

・彦根城下町

・小倉氏の居城

・瀬田の唐橋と瀬田城

以上が午前中の発表テーマで、各発表が終わった後、中井先生から異なった視点、見識から的確なコメントを頂きました。

以下が午後からの発表テーマでした。

・瀬田城

・山田城について

・山中城、黒川砦、黒川氏城

・宇佐山城

・大津城について

・小室城址

・貴生川遺跡

午後の発表の様子です。

・鎌刃城

・矢橋城

・永原御殿と家光上洛

・大津城~天下分け目の戦いを左右した城~

今回は最後に時間に余裕がありましたので、少し長い発表をさせていただきました。 また、資料を提出されていましたが、欠席された方の発表の全ページをレビューし、午前中と同様に的確なコメントを頂きました。

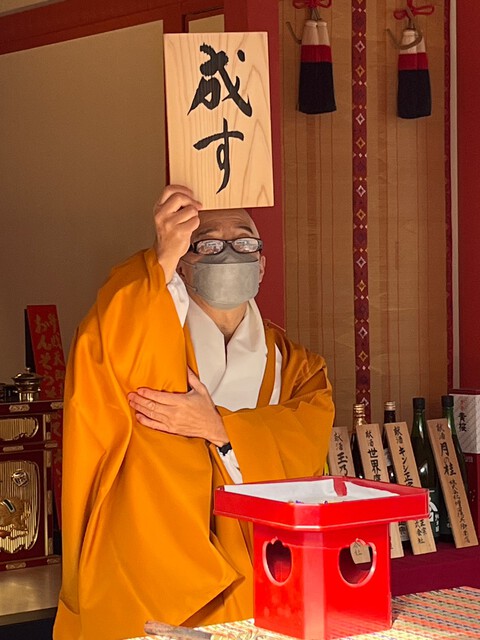

先生へのお礼として、お城の名前が付いているお酒を集められているとのことでしたので、「沼田城」を、またクラス員の寄せ書き・色紙をお贈りしました。

この後、場所を浜木綿に移して謝恩会を開きました。 会食の様子です。

締めは浜木綿の前での集合写真です。

食事の時の先生のお話。

・資料を含みコレクションは、時が来たら全て長浜市に寄贈する予定で、資料の一部は寄贈済み

・城の名前が付いた日本酒ばかりでなく、お菓子の包装も集めている

・寄せ書き・色紙は学生からもらっているが、レイカディア大学の学生からもらったのは初めてで、帰宅後きちんと読む予定。

・春風亭昇太師匠は山城好きで、講演会等で何度も一緒しているが、今年は大垣で予定している

・小谷城にはまだ行かなければならない、月所丸が忘れられているので宿題。

花澤さん、琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

課題は地元のお城、行ったことがあるお城等について

今回は予定通り発表会が行われましたが、何人かが欠席したため、時間的にやや余裕のある発表会になりました。

発表内容は以下の通りで、同じお城の発表でも、各々のアプローチが異なり、発表も個性あるものとなりました。

・居住地の城

・近江小脇館と近江小脇城

・小谷城

・小堤城山城

・谷城

・多喜山城(日向山)

・城を守った人たち ~国宝5天守を中心に~

・観音寺城跡探訪記

午前中の発表の様子です。

・窪江城址をたずねて

・北ノ庄城跡

・青地城

・彦根城下町

・小倉氏の居城

・瀬田の唐橋と瀬田城

以上が午前中の発表テーマで、各発表が終わった後、中井先生から異なった視点、見識から的確なコメントを頂きました。

以下が午後からの発表テーマでした。

・瀬田城

・山田城について

・山中城、黒川砦、黒川氏城

・宇佐山城

・大津城について

・小室城址

・貴生川遺跡

午後の発表の様子です。

・鎌刃城

・矢橋城

・永原御殿と家光上洛

・大津城~天下分け目の戦いを左右した城~

今回は最後に時間に余裕がありましたので、少し長い発表をさせていただきました。 また、資料を提出されていましたが、欠席された方の発表の全ページをレビューし、午前中と同様に的確なコメントを頂きました。

先生へのお礼として、お城の名前が付いているお酒を集められているとのことでしたので、「沼田城」を、またクラス員の寄せ書き・色紙をお贈りしました。

この後、場所を浜木綿に移して謝恩会を開きました。 会食の様子です。

締めは浜木綿の前での集合写真です。

食事の時の先生のお話。

・資料を含みコレクションは、時が来たら全て長浜市に寄贈する予定で、資料の一部は寄贈済み

・城の名前が付いた日本酒ばかりでなく、お菓子の包装も集めている

・寄せ書き・色紙は学生からもらっているが、レイカディア大学の学生からもらったのは初めてで、帰宅後きちんと読む予定。

・春風亭昇太師匠は山城好きで、講演会等で何度も一緒しているが、今年は大垣で予定している

・小谷城にはまだ行かなければならない、月所丸が忘れられているので宿題。

花澤さん、琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2023年02月07日

2023年2月7日校外学習・大津なかまち商店街

前日までの天気予報ではあまりよくない予報でしたが、今日も雨に遭わず校外学習を無事行うことができました。

予定通り、出席者は集合場所の本要寺に集合しました。

課題、および目的を説明される先生

本日は地域コミュニケーションはなかまち商店街で予算一人千円で買い物、商店街の人たちとコミュニケーション、食材を揃え、弁当を作る弁当ラリーでした。

この後、5チームに分かれて買い物を始めました。

集合後、慣れない手つき?で弁当を作り、

チームで出来上がりを比較しました。

各人所属したチームの弁当が一番いいようでした。 全体として、とても1,000円の弁当とは思えない経験と味、量でした。

本要寺様前で集合写真です。

午後は大津市役所・栗山先生でした。

先生は専らご自身がかかわっているプロジェクトについて話され、なかまち商店街では特になかまち放送局について特に強調されました。

この後、活発な質疑応答の後、準備中のなかまち放送局見学し,解散しました。

琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきmした。 ありがとうございました。

予定通り、出席者は集合場所の本要寺に集合しました。

課題、および目的を説明される先生

本日は地域コミュニケーションはなかまち商店街で予算一人千円で買い物、商店街の人たちとコミュニケーション、食材を揃え、弁当を作る弁当ラリーでした。

この後、5チームに分かれて買い物を始めました。

集合後、慣れない手つき?で弁当を作り、

チームで出来上がりを比較しました。

各人所属したチームの弁当が一番いいようでした。 全体として、とても1,000円の弁当とは思えない経験と味、量でした。

本要寺様前で集合写真です。

午後は大津市役所・栗山先生でした。

先生は専らご自身がかかわっているプロジェクトについて話され、なかまち商店街では特になかまち放送局について特に強調されました。

この後、活発な質疑応答の後、準備中のなかまち放送局見学し,解散しました。

琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきmした。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2023年02月05日

2022年2月2日 フォトウォーククラブ2月例会 京都

~新春の都七福神ハイライトを訪ねる~

43・44期の例会では初めての県外新春企画に期待が高まり、当初は49名の参加予定がありました。 しかし、陶芸学科が1月25日の大雪の振替授業日になった事や寒さの影響等により38名に減って2班に再編成されました。

コースは約5.4㎞の半日コース、新年に因んで京都七福神の内、以下の三つを巡りました。

JR京都駅9:00⇒六波羅蜜寺【弁財天】⇒京都ゑびす神社【ゑびす】⇒革堂(こうどう)行願寺【寿老人】

①京都劇場前広場で挨拶&準備運動

②塩麹通り~歴史的芸術家の殿堂、京都市立芸術大学と京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備の大きな工事が目につきました。

(今年完成!どんな芸術的建造物か個人的に楽しみです)

③大和大路通り…『豊国神社(豊臣秀吉神)』の前を通ると、

”お城推し”の地域文化学科のメンバーは、桁外れに大きな石垣が気になります。

④東山区ロクロ町:六波羅蜜寺【弁財天】に到着しました。

951年醍醐天皇第二皇子である空也上人により開創。

弁財天とは七福神の紅一点で水の神様だそうです。

新年の無事を願い、団体でお祓いを受けました。

お祓いをして頂いた後、くるっと後ろを向いて、今日の参加者全員の記念撮影です。

⑤大和大路の狭い通りは古都の風情が感じられました。

⑥東山区大和大路四条:京都ゑびす神社【ゑびす天】に到着しました。 建仁寺の鎮守社として栄西禅師が創建(1202年)。「10日ゑびす」や節分祭には、参拝者が押し合いへし合いする狭い境内です。

その前日とあって人は疎らだったので、鳥居中央のゑびすさんの福箕(ふくみ)や熊手にお賽銭を投げ入れるお参りが、周囲に遠慮なくできました。 普通はなかなか入らない!見事に入った方は、とっても縁起がいいそうです。

取り巻いて見ている者にも、「笑顔の福」を沢山頂きました。

⑦四条からは鴨川沿いを歩き、二条大橋を渡って河原町方面へ。しかし多数の人が大橋を渡らず、年甲斐もなく?「飛び石」を渡りました。石は千鳥と舟形でした。「若返り」か「縁むすび」か?ここでの縁起担ぎは聞いたことはありませんが…

兎に角みんな無事に渡れて、やれやれ。

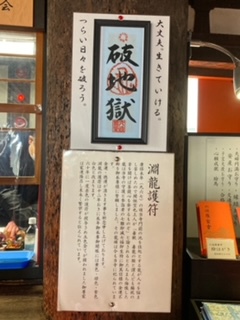

⑧寺町通り竹屋町:革堂(こうどう)行願寺【寿老人じゅろうじん】 開祖は行円上人、1004年創建。革堂(こうどう)の名は、上人が子を孕んだ母鹿を射たことを悔いて、常にその革を身にまとい鹿を憐れんでいたことから革聖と呼ばれていたことからだそうです。

寿老人はマイナーな七福神なので、福禄寿とどう違う?…、鹿を伴い・巻物を付けた杖・団扇・桃と長寿の象徴を従えている姿が標準なお姿とか…気になるので、お堂の中を格子窓越しに撮影させていただきました。

可愛い帽子をかぶった七福神と一緒に記念写真をとって、解散。

今日は、三福神をゆっくりと参拝できましので、ご利益も十二分に授かることでしょう。

解散後は、残りの四福神、東寺【毘沙門天】、赤山禅院【福禄寿】、松ガ崎大黒天、万福寺【布袋尊】の二神を、さらに巡る元気なクラスもありました。

地文の仲間はランチを一緒にし、その後、レディースは滋賀県で見逃した映画を駅前で見ることができ、これもまた充実した一日でした。

文責 西田

2023年02月05日

2023年2月3日 『ラジオ体操のすすめ』、『近江の仏像』

【午前】

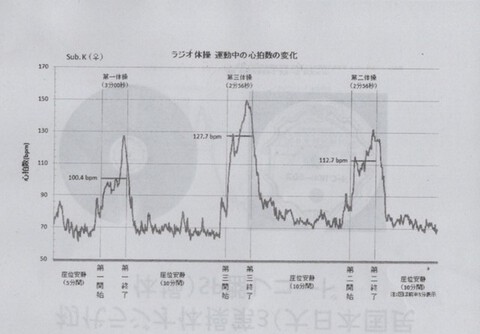

二人の先生から、私たちが慣れ親しんでいるラジオ体操、特に第3ラジオ体操の効果について学びました。最初に安西先生よりラジオ体操の起源、歴史とその変遷について教えていただきました。その起源がアメリカの保険会社の健康奨励策からであり、第3ラジオ体操含め昭和初期に6種類、戦後の2種類含め8種類のラジオ体操があることは興味深く聞きました。

近江(滋賀県)南部における仏像の歴史と特徴等について教えていただきました。

ラジオ体操第3のすすめ

〜フレイル予防とメンタルヘルスケア〜

龍谷大学社会学部 名誉教授 安西将也先生

教授 井上辰樹先生

二人の先生から、私たちが慣れ親しんでいるラジオ体操、特に第3ラジオ体操の効果について学びました。最初に安西先生よりラジオ体操の起源、歴史とその変遷について教えていただきました。その起源がアメリカの保険会社の健康奨励策からであり、第3ラジオ体操含め昭和初期に6種類、戦後の2種類含め8種類のラジオ体操があることは興味深く聞きました。

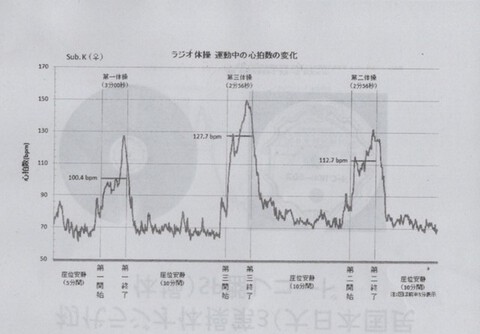

また、特に第3ラジオ体操が一般的な認知度が低い割には健康増進効果が大きく、心拍数増など有酸素運動をうまく取り入れているとのことでした。

後半は井上先生の実技指導です。健康増進効果の大きい第3ラジオ体操を身振り手振りを交えて教えていただき、狭い教室の中ではありましたが生徒全員元気に身体を動かしました。ただ、第3ラジオ体操は多少難しく、1~2度の練習では身につかないことを感じつつ、楽しい授業を終了しました。

近江の仏像〜奈良時代から鎌倉幕府の名作を紹介〜

秀明文化財団理事 高梨純次先生

近江(滋賀県)南部における仏像の歴史と特徴等について教えていただきました。

近江には約600年頃からの仏像が伝えられており、県下で最古のものは6世紀のものと言われているとのこと。特に仏像設置に大きく関わっている仏寺、史跡は「石山寺」「比叡山延暦寺」「金勝寺」「園城寺」「己高山寺」「伊吹寺」そして「近江国庁」のようです。

特に700年代・奈良時代に多くの仏像が造られており、推測される理由は天智天皇の「大津京」、聖武天皇の「信楽の宮」、淳仁天皇の「保良の宮」と、そして「近江国庁」設置の影響が大きいようです。当時の近江は、奈良平城京との関係が深く、渡来文化に由来する銅の精製、木材建築技術で貢献した可能性が高いとのことです。ちなみに、銅製の仏像では、銅の含有率が高いほど造られた時代が古いそうです。

また、近江の仏像においては「比叡山延暦寺」の建立が大きく影響しており、天台宗の寺院・僧の時代に多種・多彩な仏像が造られました。京都、奈良よりも種類は多いとのことです。

10世紀・平安時代の頃には延暦寺・天台宗の教線が拡大され、甲賀地域に多く寺院、仏像が建立されたようで、湖南市「善水寺」、甲賀市「阿弥陀寺」はその代表的寺院としてその仏像も重要文化財に指定されています。また、この時代から仏像も一本木造りから寄木造りへと変化してきたようです。

さらに、平安後期から鎌倉時代にかけては仏体内部への納入物が流行し、仏像を設置した理由や署名簿などが入れられました。特に近江では甲賀地方に多く見られ、当時近江には絶対的権力者が無く経済力のある地方豪族中心に寺院、仏像が多く造られたことにあるようです。

ちなみに、運慶、快慶などが活躍した時代もこの頃ですが、仏師の系図は初代の「康尚」から「慶派」「院派」「円派」の三派へ分かれていったとのこと。

PSとして2項

・重要文化財の存在数上位都道府県は…

1位:東京(首都として強引に集めた)、

2位:京都、3位:奈良、4位:滋賀!です。

このことは、別な授業で聞いたような気が・・・?

・国宝、重文、一般の違いは?…

その時代を代表するものか否かで判断?

ただ、研究者はそのような見方はしないとのこと。

(文責 佐々木英人)

2023年02月01日

2023年1月31日43期地域文化 新年会 青地・江州寿司

本日は青地・江州寿司での新年会です。11:00に草津駅に集合し、皆さんお店の送迎バスで会場へと集まりました。

みんなで手分けして、会費集金、後のビンゴの景品(実はプレゼント交換)の準備など会の準備です。

Hさんの開会の挨拶により宴を開始しましたが、

お店の都合を考慮して、予定していたプログラムの順序を急遽変更し、料理の準備の間、まずメインの余興として準備していた「あなたは だあれ~!!」を繰り上げて開始しました。

出席者+αの地域文化の同級生から、子供の頃など、一見ではわからないような写真を選んで提出してもらい、みんなで誰の写真なのかを考えるクイズです。下には最初と最後のスライドを示しましたが、これらの間にある各人の写真スライドは、学科の共有Googleフォトやドライブに保管しておりますので、そちらをご覧ください。

眼鏡のあり・なし、若い時に比べ大きく育っている人、現在からは想像のつかないスポーツマンであった人など、なかなか写真に写る顔立ちだけでは誰かを言い当てることはできず、服装から北海道で撮影されたとか、解説にある出身地から推測するなど、楽しいながらも難しいクイズでした。また、白黒写真も多かったことから時代も感じさせられました。

この後、料理が準備でき、セットされるまでの時間は、本日(1/31)を誕生日とする有名人の名前を当てるというクイズに、Tさんのヒントに基づいて挑戦し、

次に、3班に別れて「坊主めくり」をしました。このときの発見は、静岡や九州など関西以外の出身の方は「坊主めくり」をあまりされていないようだということです。

Tさんの絶妙な司会進行でピッタリと時間調整され、食事の時間となりました。この間に料理のセッティングも完了しておりました。

ここからが宴会です。Nさんの挨拶と乾杯で、食事が始まりましたが、

料理メニューは写真で終わりではなく、この後、天ぷらやお寿司も出て、おなかが一杯になる豪華な昼食でした。

最後は、ビンゴによるプレゼント交換です。早々に2つも3つもリーチする人が何人も出たにもかかわらず、なかなかビンゴにならない状況でした。速くビンゴとなった上位3名は品物の実物を確認することによりプレゼントを選択し、その後にビンゴになった人は、何かわからないまま品物番号でプレゼントを選んでゆきました。

中には、どうしても引き当てたい品物を、番号のみでうまく引き当てる非常に幸運な方もおり、楽しいひとときを過ごしました。

最後は久しぶりにお会いするOさんの閉会の挨拶と、Hさんの参加者へのお礼で、会を締めくくりました。

今回は「しが割」も使い、お安く親睦を深めることができました。

最後に、お座敷とお店の玄関で集合写真を撮影し、楽しい思い出を1つ増やしました。

このように楽しい新年会を企画していただき、また、その準備・開催に係わられた方々に深く感謝いたします。

みんなで手分けして、会費集金、後のビンゴの景品(実はプレゼント交換)の準備など会の準備です。

Hさんの開会の挨拶により宴を開始しましたが、

お店の都合を考慮して、予定していたプログラムの順序を急遽変更し、料理の準備の間、まずメインの余興として準備していた「あなたは だあれ~!!」を繰り上げて開始しました。

出席者+αの地域文化の同級生から、子供の頃など、一見ではわからないような写真を選んで提出してもらい、みんなで誰の写真なのかを考えるクイズです。下には最初と最後のスライドを示しましたが、これらの間にある各人の写真スライドは、学科の共有Googleフォトやドライブに保管しておりますので、そちらをご覧ください。

眼鏡のあり・なし、若い時に比べ大きく育っている人、現在からは想像のつかないスポーツマンであった人など、なかなか写真に写る顔立ちだけでは誰かを言い当てることはできず、服装から北海道で撮影されたとか、解説にある出身地から推測するなど、楽しいながらも難しいクイズでした。また、白黒写真も多かったことから時代も感じさせられました。

この後、料理が準備でき、セットされるまでの時間は、本日(1/31)を誕生日とする有名人の名前を当てるというクイズに、Tさんのヒントに基づいて挑戦し、

次に、3班に別れて「坊主めくり」をしました。このときの発見は、静岡や九州など関西以外の出身の方は「坊主めくり」をあまりされていないようだということです。

Tさんの絶妙な司会進行でピッタリと時間調整され、食事の時間となりました。この間に料理のセッティングも完了しておりました。

ここからが宴会です。Nさんの挨拶と乾杯で、食事が始まりましたが、

料理メニューは写真で終わりではなく、この後、天ぷらやお寿司も出て、おなかが一杯になる豪華な昼食でした。

最後は、ビンゴによるプレゼント交換です。早々に2つも3つもリーチする人が何人も出たにもかかわらず、なかなかビンゴにならない状況でした。速くビンゴとなった上位3名は品物の実物を確認することによりプレゼントを選択し、その後にビンゴになった人は、何かわからないまま品物番号でプレゼントを選んでゆきました。

中には、どうしても引き当てたい品物を、番号のみでうまく引き当てる非常に幸運な方もおり、楽しいひとときを過ごしました。

最後は久しぶりにお会いするOさんの閉会の挨拶と、Hさんの参加者へのお礼で、会を締めくくりました。

今回は「しが割」も使い、お安く親睦を深めることができました。

最後に、お座敷とお店の玄関で集合写真を撮影し、楽しい思い出を1つ増やしました。

このように楽しい新年会を企画していただき、また、その準備・開催に係わられた方々に深く感謝いたします。

文責 岡島 敏広

タグ :新年会