› LOCUS › 2023年02月05日

› LOCUS › 2023年02月05日2023年02月05日

2022年2月2日 フォトウォーククラブ2月例会 京都

~新春の都七福神ハイライトを訪ねる~

43・44期の例会では初めての県外新春企画に期待が高まり、当初は49名の参加予定がありました。 しかし、陶芸学科が1月25日の大雪の振替授業日になった事や寒さの影響等により38名に減って2班に再編成されました。

コースは約5.4㎞の半日コース、新年に因んで京都七福神の内、以下の三つを巡りました。

JR京都駅9:00⇒六波羅蜜寺【弁財天】⇒京都ゑびす神社【ゑびす】⇒革堂(こうどう)行願寺【寿老人】

①京都劇場前広場で挨拶&準備運動

②塩麹通り~歴史的芸術家の殿堂、京都市立芸術大学と京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備の大きな工事が目につきました。

(今年完成!どんな芸術的建造物か個人的に楽しみです)

③大和大路通り…『豊国神社(豊臣秀吉神)』の前を通ると、

”お城推し”の地域文化学科のメンバーは、桁外れに大きな石垣が気になります。

④東山区ロクロ町:六波羅蜜寺【弁財天】に到着しました。

951年醍醐天皇第二皇子である空也上人により開創。

弁財天とは七福神の紅一点で水の神様だそうです。

新年の無事を願い、団体でお祓いを受けました。

お祓いをして頂いた後、くるっと後ろを向いて、今日の参加者全員の記念撮影です。

⑤大和大路の狭い通りは古都の風情が感じられました。

⑥東山区大和大路四条:京都ゑびす神社【ゑびす天】に到着しました。 建仁寺の鎮守社として栄西禅師が創建(1202年)。「10日ゑびす」や節分祭には、参拝者が押し合いへし合いする狭い境内です。

その前日とあって人は疎らだったので、鳥居中央のゑびすさんの福箕(ふくみ)や熊手にお賽銭を投げ入れるお参りが、周囲に遠慮なくできました。 普通はなかなか入らない!見事に入った方は、とっても縁起がいいそうです。

取り巻いて見ている者にも、「笑顔の福」を沢山頂きました。

⑦四条からは鴨川沿いを歩き、二条大橋を渡って河原町方面へ。しかし多数の人が大橋を渡らず、年甲斐もなく?「飛び石」を渡りました。石は千鳥と舟形でした。「若返り」か「縁むすび」か?ここでの縁起担ぎは聞いたことはありませんが…

兎に角みんな無事に渡れて、やれやれ。

⑧寺町通り竹屋町:革堂(こうどう)行願寺【寿老人じゅろうじん】 開祖は行円上人、1004年創建。革堂(こうどう)の名は、上人が子を孕んだ母鹿を射たことを悔いて、常にその革を身にまとい鹿を憐れんでいたことから革聖と呼ばれていたことからだそうです。

寿老人はマイナーな七福神なので、福禄寿とどう違う?…、鹿を伴い・巻物を付けた杖・団扇・桃と長寿の象徴を従えている姿が標準なお姿とか…気になるので、お堂の中を格子窓越しに撮影させていただきました。

可愛い帽子をかぶった七福神と一緒に記念写真をとって、解散。

今日は、三福神をゆっくりと参拝できましので、ご利益も十二分に授かることでしょう。

解散後は、残りの四福神、東寺【毘沙門天】、赤山禅院【福禄寿】、松ガ崎大黒天、万福寺【布袋尊】の二神を、さらに巡る元気なクラスもありました。

地文の仲間はランチを一緒にし、その後、レディースは滋賀県で見逃した映画を駅前で見ることができ、これもまた充実した一日でした。

文責 西田

2023年02月05日

2023年2月3日 『ラジオ体操のすすめ』、『近江の仏像』

【午前】

二人の先生から、私たちが慣れ親しんでいるラジオ体操、特に第3ラジオ体操の効果について学びました。最初に安西先生よりラジオ体操の起源、歴史とその変遷について教えていただきました。その起源がアメリカの保険会社の健康奨励策からであり、第3ラジオ体操含め昭和初期に6種類、戦後の2種類含め8種類のラジオ体操があることは興味深く聞きました。

近江(滋賀県)南部における仏像の歴史と特徴等について教えていただきました。

ラジオ体操第3のすすめ

〜フレイル予防とメンタルヘルスケア〜

龍谷大学社会学部 名誉教授 安西将也先生

教授 井上辰樹先生

二人の先生から、私たちが慣れ親しんでいるラジオ体操、特に第3ラジオ体操の効果について学びました。最初に安西先生よりラジオ体操の起源、歴史とその変遷について教えていただきました。その起源がアメリカの保険会社の健康奨励策からであり、第3ラジオ体操含め昭和初期に6種類、戦後の2種類含め8種類のラジオ体操があることは興味深く聞きました。

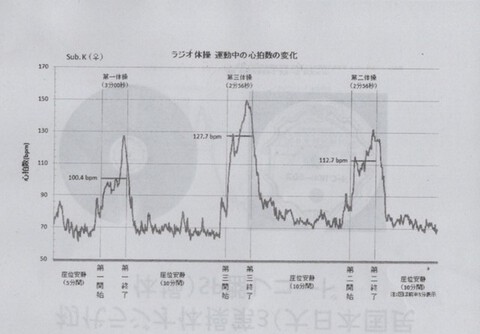

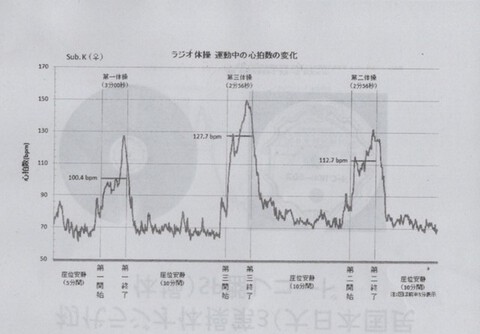

また、特に第3ラジオ体操が一般的な認知度が低い割には健康増進効果が大きく、心拍数増など有酸素運動をうまく取り入れているとのことでした。

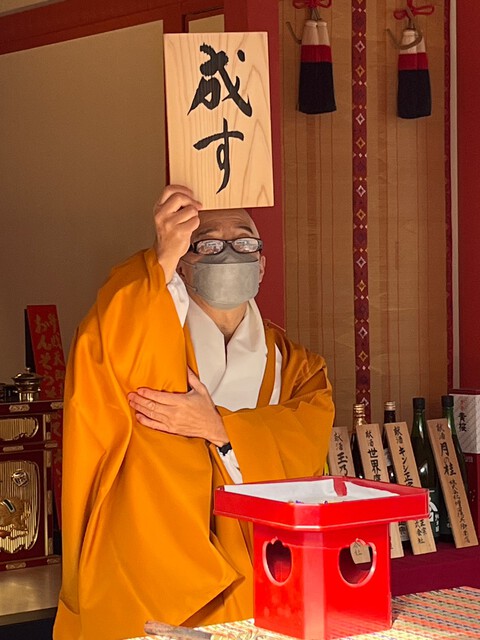

後半は井上先生の実技指導です。健康増進効果の大きい第3ラジオ体操を身振り手振りを交えて教えていただき、狭い教室の中ではありましたが生徒全員元気に身体を動かしました。ただ、第3ラジオ体操は多少難しく、1~2度の練習では身につかないことを感じつつ、楽しい授業を終了しました。

近江の仏像〜奈良時代から鎌倉幕府の名作を紹介〜

秀明文化財団理事 高梨純次先生

近江(滋賀県)南部における仏像の歴史と特徴等について教えていただきました。

近江には約600年頃からの仏像が伝えられており、県下で最古のものは6世紀のものと言われているとのこと。特に仏像設置に大きく関わっている仏寺、史跡は「石山寺」「比叡山延暦寺」「金勝寺」「園城寺」「己高山寺」「伊吹寺」そして「近江国庁」のようです。

特に700年代・奈良時代に多くの仏像が造られており、推測される理由は天智天皇の「大津京」、聖武天皇の「信楽の宮」、淳仁天皇の「保良の宮」と、そして「近江国庁」設置の影響が大きいようです。当時の近江は、奈良平城京との関係が深く、渡来文化に由来する銅の精製、木材建築技術で貢献した可能性が高いとのことです。ちなみに、銅製の仏像では、銅の含有率が高いほど造られた時代が古いそうです。

また、近江の仏像においては「比叡山延暦寺」の建立が大きく影響しており、天台宗の寺院・僧の時代に多種・多彩な仏像が造られました。京都、奈良よりも種類は多いとのことです。

10世紀・平安時代の頃には延暦寺・天台宗の教線が拡大され、甲賀地域に多く寺院、仏像が建立されたようで、湖南市「善水寺」、甲賀市「阿弥陀寺」はその代表的寺院としてその仏像も重要文化財に指定されています。また、この時代から仏像も一本木造りから寄木造りへと変化してきたようです。

さらに、平安後期から鎌倉時代にかけては仏体内部への納入物が流行し、仏像を設置した理由や署名簿などが入れられました。特に近江では甲賀地方に多く見られ、当時近江には絶対的権力者が無く経済力のある地方豪族中心に寺院、仏像が多く造られたことにあるようです。

ちなみに、運慶、快慶などが活躍した時代もこの頃ですが、仏師の系図は初代の「康尚」から「慶派」「院派」「円派」の三派へ分かれていったとのこと。

PSとして2項

・重要文化財の存在数上位都道府県は…

1位:東京(首都として強引に集めた)、

2位:京都、3位:奈良、4位:滋賀!です。

このことは、別な授業で聞いたような気が・・・?

・国宝、重文、一般の違いは?…

その時代を代表するものか否かで判断?

ただ、研究者はそのような見方はしないとのこと。

(文責 佐々木英人)