› LOCUS › 選択科目

› LOCUS › 選択科目2023年03月07日

2023年3月7日課題学習中間報告会

課題学習中間報告会が始まる前に集まっていただいた女性陣。 チョット不安そうな雰囲気でした。

が、少し早いホワイトデーのプレゼントをお渡しするセレモニーであることが分かってホッとしたようでした。

続いて5つのグループからの中間発表がありました。

先ずは草津グループから

住んでいる草津をより詳しく知ろうと始まったグループで、種々新しく知ったことがあり、報告書の完成が楽しみな内容でした。

次いで蕎麦グループから

進め方を最初に説明、蕎麦の栽培法ばかりでなく蕎麦の成長に合わせて撮られた写真、動画も紹介し、面白そうな課題でした。

前半最後は伝統工芸・鶴酒寺鍋グループです。

課題の対象である、近江上布、伊吹の薬草、下田焼、地酒につて各々担当の方が説明されました。 既に集められたり、作られたものを教室に持ってこられていました。 一見バラバラのようなテーマでしたが、まとまると良い課題だと思われました。

後半最初はチーム「塞王の楯」・朱鷺の会です。

直木賞受賞作「塞王の楯」に関連する各地を回り、講演会に参加、穴太衆積み関連の会社へのインタビュー等活発に活動されている様子が伝わってきました。 報告書を楽しみにしたいと思いました。

締めは城下町グループです。

各メンバーに調べる城下町を割り振って進められているとのことで、その例として大津城の城下町について説明されました。 これからの展開が楽しみです。

中間報告が時刻通り完了し、午後からは課題学習グループに分かれての確認、各地への調査等に出発しました。

が、少し早いホワイトデーのプレゼントをお渡しするセレモニーであることが分かってホッとしたようでした。

続いて5つのグループからの中間発表がありました。

先ずは草津グループから

住んでいる草津をより詳しく知ろうと始まったグループで、種々新しく知ったことがあり、報告書の完成が楽しみな内容でした。

次いで蕎麦グループから

進め方を最初に説明、蕎麦の栽培法ばかりでなく蕎麦の成長に合わせて撮られた写真、動画も紹介し、面白そうな課題でした。

前半最後は伝統工芸・鶴酒寺鍋グループです。

課題の対象である、近江上布、伊吹の薬草、下田焼、地酒につて各々担当の方が説明されました。 既に集められたり、作られたものを教室に持ってこられていました。 一見バラバラのようなテーマでしたが、まとまると良い課題だと思われました。

後半最初はチーム「塞王の楯」・朱鷺の会です。

直木賞受賞作「塞王の楯」に関連する各地を回り、講演会に参加、穴太衆積み関連の会社へのインタビュー等活発に活動されている様子が伝わってきました。 報告書を楽しみにしたいと思いました。

締めは城下町グループです。

各メンバーに調べる城下町を割り振って進められているとのことで、その例として大津城の城下町について説明されました。 これからの展開が楽しみです。

中間報告が時刻通り完了し、午後からは課題学習グループに分かれての確認、各地への調査等に出発しました。

文責 山本 眞

2023年03月01日

2023年2月28日地域コミュニケーション論④

日時:2023年2月28日(火) 10:00-15:00

場所:介護研修室

最初に近江の歌人 高島出身の永田和彦氏、湖南市出身の河野裕子さん夫妻の河野ひろ子さんの和歌を紹介。 琵琶湖の歌った和歌、恋愛の時の和歌、時世の和歌がありました。

次いで1月17日の授業で行った内容の補強を行われ、先日配られた「五感で語る私のふるさと」シートを使って実際に行った、かるたづくりについて紹介されました。

さらに琵琶湖小宇宙論の紹介をされました。 琵琶湖を中心に5つのエリア、奥山、山里、里山、里、琵琶湖に分けて各々の文化、歴史、生活を論じるというもの。 また、近江の歴史にも触れられ、発掘された建物から、北方系、南方系との行き来あった事等も紹介されました。

午後からは五感体験アンケートを元にかるたの読み札を作る課題に取り組むことになりました。

読み札はできるだけ、五七五七七、もしくは五七五とし、クラスを5班に分け、頭文字をいろは順の読み札を作ることになりました。

各班に分かれて作業の様子です。

予定通り各藩が読み札を作ることができ、全部の班の読み札を確認し授業を終えました。

場所:介護研修室

滋賀県立大学地域共生センター 上田 洋平先生

最初に近江の歌人 高島出身の永田和彦氏、湖南市出身の河野裕子さん夫妻の河野ひろ子さんの和歌を紹介。 琵琶湖の歌った和歌、恋愛の時の和歌、時世の和歌がありました。

次いで1月17日の授業で行った内容の補強を行われ、先日配られた「五感で語る私のふるさと」シートを使って実際に行った、かるたづくりについて紹介されました。

さらに琵琶湖小宇宙論の紹介をされました。 琵琶湖を中心に5つのエリア、奥山、山里、里山、里、琵琶湖に分けて各々の文化、歴史、生活を論じるというもの。 また、近江の歴史にも触れられ、発掘された建物から、北方系、南方系との行き来あった事等も紹介されました。

午後からは五感体験アンケートを元にかるたの読み札を作る課題に取り組むことになりました。

読み札はできるだけ、五七五七七、もしくは五七五とし、クラスを5班に分け、頭文字をいろは順の読み札を作ることになりました。

各班に分かれて作業の様子です。

予定通り各藩が読み札を作ることができ、全部の班の読み札を確認し授業を終えました。

文責 山本 眞

2023年02月14日

2023年2月13日中井先生授業発表会・謝恩会

中井先生の最終授業で、一人一人が発表しました。

課題は地元のお城、行ったことがあるお城等について

今回は予定通り発表会が行われましたが、何人かが欠席したため、時間的にやや余裕のある発表会になりました。

発表内容は以下の通りで、同じお城の発表でも、各々のアプローチが異なり、発表も個性あるものとなりました。

・居住地の城

・近江小脇館と近江小脇城

・小谷城

・小堤城山城

・谷城

・多喜山城(日向山)

・城を守った人たち ~国宝5天守を中心に~

・観音寺城跡探訪記

午前中の発表の様子です。

・窪江城址をたずねて

・北ノ庄城跡

・青地城

・彦根城下町

・小倉氏の居城

・瀬田の唐橋と瀬田城

以上が午前中の発表テーマで、各発表が終わった後、中井先生から異なった視点、見識から的確なコメントを頂きました。

以下が午後からの発表テーマでした。

・瀬田城

・山田城について

・山中城、黒川砦、黒川氏城

・宇佐山城

・大津城について

・小室城址

・貴生川遺跡

午後の発表の様子です。

・鎌刃城

・矢橋城

・永原御殿と家光上洛

・大津城~天下分け目の戦いを左右した城~

今回は最後に時間に余裕がありましたので、少し長い発表をさせていただきました。 また、資料を提出されていましたが、欠席された方の発表の全ページをレビューし、午前中と同様に的確なコメントを頂きました。

先生へのお礼として、お城の名前が付いているお酒を集められているとのことでしたので、「沼田城」を、またクラス員の寄せ書き・色紙をお贈りしました。

この後、場所を浜木綿に移して謝恩会を開きました。 会食の様子です。

締めは浜木綿の前での集合写真です。

食事の時の先生のお話。

・資料を含みコレクションは、時が来たら全て長浜市に寄贈する予定で、資料の一部は寄贈済み

・城の名前が付いた日本酒ばかりでなく、お菓子の包装も集めている

・寄せ書き・色紙は学生からもらっているが、レイカディア大学の学生からもらったのは初めてで、帰宅後きちんと読む予定。

・春風亭昇太師匠は山城好きで、講演会等で何度も一緒しているが、今年は大垣で予定している

・小谷城にはまだ行かなければならない、月所丸が忘れられているので宿題。

花澤さん、琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

課題は地元のお城、行ったことがあるお城等について

今回は予定通り発表会が行われましたが、何人かが欠席したため、時間的にやや余裕のある発表会になりました。

発表内容は以下の通りで、同じお城の発表でも、各々のアプローチが異なり、発表も個性あるものとなりました。

・居住地の城

・近江小脇館と近江小脇城

・小谷城

・小堤城山城

・谷城

・多喜山城(日向山)

・城を守った人たち ~国宝5天守を中心に~

・観音寺城跡探訪記

午前中の発表の様子です。

・窪江城址をたずねて

・北ノ庄城跡

・青地城

・彦根城下町

・小倉氏の居城

・瀬田の唐橋と瀬田城

以上が午前中の発表テーマで、各発表が終わった後、中井先生から異なった視点、見識から的確なコメントを頂きました。

以下が午後からの発表テーマでした。

・瀬田城

・山田城について

・山中城、黒川砦、黒川氏城

・宇佐山城

・大津城について

・小室城址

・貴生川遺跡

午後の発表の様子です。

・鎌刃城

・矢橋城

・永原御殿と家光上洛

・大津城~天下分け目の戦いを左右した城~

今回は最後に時間に余裕がありましたので、少し長い発表をさせていただきました。 また、資料を提出されていましたが、欠席された方の発表の全ページをレビューし、午前中と同様に的確なコメントを頂きました。

先生へのお礼として、お城の名前が付いているお酒を集められているとのことでしたので、「沼田城」を、またクラス員の寄せ書き・色紙をお贈りしました。

この後、場所を浜木綿に移して謝恩会を開きました。 会食の様子です。

締めは浜木綿の前での集合写真です。

食事の時の先生のお話。

・資料を含みコレクションは、時が来たら全て長浜市に寄贈する予定で、資料の一部は寄贈済み

・城の名前が付いた日本酒ばかりでなく、お菓子の包装も集めている

・寄せ書き・色紙は学生からもらっているが、レイカディア大学の学生からもらったのは初めてで、帰宅後きちんと読む予定。

・春風亭昇太師匠は山城好きで、講演会等で何度も一緒しているが、今年は大垣で予定している

・小谷城にはまだ行かなければならない、月所丸が忘れられているので宿題。

花澤さん、琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2023年02月07日

2023年2月7日校外学習・大津なかまち商店街

前日までの天気予報ではあまりよくない予報でしたが、今日も雨に遭わず校外学習を無事行うことができました。

予定通り、出席者は集合場所の本要寺に集合しました。

課題、および目的を説明される先生

本日は地域コミュニケーションはなかまち商店街で予算一人千円で買い物、商店街の人たちとコミュニケーション、食材を揃え、弁当を作る弁当ラリーでした。

この後、5チームに分かれて買い物を始めました。

集合後、慣れない手つき?で弁当を作り、

チームで出来上がりを比較しました。

各人所属したチームの弁当が一番いいようでした。 全体として、とても1,000円の弁当とは思えない経験と味、量でした。

本要寺様前で集合写真です。

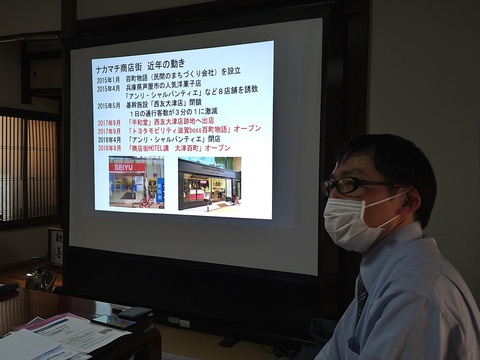

午後は大津市役所・栗山先生でした。

先生は専らご自身がかかわっているプロジェクトについて話され、なかまち商店街では特になかまち放送局について特に強調されました。

この後、活発な質疑応答の後、準備中のなかまち放送局見学し,解散しました。

琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきmした。 ありがとうございました。

予定通り、出席者は集合場所の本要寺に集合しました。

課題、および目的を説明される先生

本日は地域コミュニケーションはなかまち商店街で予算一人千円で買い物、商店街の人たちとコミュニケーション、食材を揃え、弁当を作る弁当ラリーでした。

この後、5チームに分かれて買い物を始めました。

集合後、慣れない手つき?で弁当を作り、

チームで出来上がりを比較しました。

各人所属したチームの弁当が一番いいようでした。 全体として、とても1,000円の弁当とは思えない経験と味、量でした。

本要寺様前で集合写真です。

午後は大津市役所・栗山先生でした。

先生は専らご自身がかかわっているプロジェクトについて話され、なかまち商店街では特になかまち放送局について特に強調されました。

この後、活発な質疑応答の後、準備中のなかまち放送局見学し,解散しました。

琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきmした。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2023年01月25日

2023年1月24日校外学習・栗東市大宝

天気予報では午後から雪が降るとなっていましたが、多少のハプニングがありましたが、予定通り集合場所・コミュニティセンター大宝に集合しました。

今回は地域コミュニケーション論で感化を受けた先輩方が作った大宝村ふるさと絵図についてです。

午前中はふるさと絵図を作った大宝ふるさと絵図の会の西村さんから会の立ち上げから始まり、仲間づくり、栗東市・栗東高校美術部の協力、制作過程についてお聞きしました。

その後グループの方々から各字に関係するお話、『ひとり者与平治』紙芝居も演じていただきました。

ここで昼食。

午後はコミュニティセンターを出て、集合写真です。

センターの前の西琳寺です。

事務局の河口さんとサポートの会の引率の方です。

ここから旧大宝村の中心大宝神社へ向かい、大宝ふるさと絵図をつくる会の方から説明を受けました。ました。

次いで今は無住の圓光寺で説明を受けました。

今度はGooge Map等では見つからなかったおかあさん山へ。

これでは地図には載らないわけで、お母さん方が農作業の合間に休んだ?ところとのこと。

次いで蛭子神社です。 ここでは鳥居横の風よけ石だけを見ればいいとのこと。

今度は鳥居が低い賽神社です。 川底をしゅんせつした土砂が溜まって地面が高くなったためとのこと。

最後は笠川集会所です。 ここでは、制作されたふるさと屏風の実物を拝見することができました。

丁寧に描かれ、迫ってくるものもありました。 左右上部の雲は右が野洲川、左が琵琶湖とのことで、浮世絵の手法を思い浮かべました。

校外学習が終わるまで雨、雪も降らず、いい学習の日になりました。

今回は地域コミュニケーション論で感化を受けた先輩方が作った大宝村ふるさと絵図についてです。

午前中はふるさと絵図を作った大宝ふるさと絵図の会の西村さんから会の立ち上げから始まり、仲間づくり、栗東市・栗東高校美術部の協力、制作過程についてお聞きしました。

その後グループの方々から各字に関係するお話、『ひとり者与平治』紙芝居も演じていただきました。

ここで昼食。

午後はコミュニティセンターを出て、集合写真です。

センターの前の西琳寺です。

事務局の河口さんとサポートの会の引率の方です。

ここから旧大宝村の中心大宝神社へ向かい、大宝ふるさと絵図をつくる会の方から説明を受けました。ました。

次いで今は無住の圓光寺で説明を受けました。

今度はGooge Map等では見つからなかったおかあさん山へ。

これでは地図には載らないわけで、お母さん方が農作業の合間に休んだ?ところとのこと。

次いで蛭子神社です。 ここでは鳥居横の風よけ石だけを見ればいいとのこと。

今度は鳥居が低い賽神社です。 川底をしゅんせつした土砂が溜まって地面が高くなったためとのこと。

最後は笠川集会所です。 ここでは、制作されたふるさと屏風の実物を拝見することができました。

丁寧に描かれ、迫ってくるものもありました。 左右上部の雲は右が野洲川、左が琵琶湖とのことで、浮世絵の手法を思い浮かべました。

校外学習が終わるまで雨、雪も降らず、いい学習の日になりました。

文責 山本 眞

2023年01月19日

2023年1月17日地域コミュニケーション論①

日時:2023年1月17日(火) 10:00-15:00

場所:介護研修室

地域コミュニケーション論①日々や人生を豊かに、愉快に、納得して生きるためのヒントを探る

先週頂いた~人生折れ線グラフを作成してみよう~の宿題が、個人情報が公開されてしまうのではないかとの懸念に対し柔軟に対応していただき、人生折れ線グラフを公開したくない人はせずに話し合いに参加するということになりました。

配布された資料で42頁、パワーポイントにすると80枚を超えるスライドを準備されていてビックリしました。

最初は歴史の見方について話されましたが、既に公になっている言葉が多く興味を持てませんでした。

5グループに分かれての人生折れ線グラフを各人が説明する時間になってからは、先生からのアドバイスも受けながら各々から興味深い話を聞くことができました。

午後には各グループで『明日もよい転機の為の五箇条』を作成する課題を実施。 いい話し合いができました。

各グループからの発表では、各々に特徴がありましたが、共通する項目も複数あり面白い深い結果となりました。 二つのグループの発表の写真です。

さらに、準備されたスライドから時代が変わると価値観が変わるとの例を、琵琶湖に打ち上げられる材木等で説明されました。 1959年では薪に利用されていたのに、2015年ではごみの扱いになってしまっていました。

今の十代の若人の平均寿命が107歳と予測れれている例を用いて、これからの人生はマルチステージ(何度も学びなおす)と見方を紹介されました。

場所:介護研修室

地域コミュニケーション論①日々や人生を豊かに、愉快に、納得して生きるためのヒントを探る

滋賀県立大学地域共生センター 上田 洋平先生

先週頂いた~人生折れ線グラフを作成してみよう~の宿題が、個人情報が公開されてしまうのではないかとの懸念に対し柔軟に対応していただき、人生折れ線グラフを公開したくない人はせずに話し合いに参加するということになりました。

配布された資料で42頁、パワーポイントにすると80枚を超えるスライドを準備されていてビックリしました。

最初は歴史の見方について話されましたが、既に公になっている言葉が多く興味を持てませんでした。

5グループに分かれての人生折れ線グラフを各人が説明する時間になってからは、先生からのアドバイスも受けながら各々から興味深い話を聞くことができました。

午後には各グループで『明日もよい転機の為の五箇条』を作成する課題を実施。 いい話し合いができました。

各グループからの発表では、各々に特徴がありましたが、共通する項目も複数あり面白い深い結果となりました。 二つのグループの発表の写真です。

さらに、準備されたスライドから時代が変わると価値観が変わるとの例を、琵琶湖に打ち上げられる材木等で説明されました。 1959年では薪に利用されていたのに、2015年ではごみの扱いになってしまっていました。

今の十代の若人の平均寿命が107歳と予測れれている例を用いて、これからの人生はマルチステージ(何度も学びなおす)と見方を紹介されました。

文責 山本 眞

2022年12月14日

2022年12月13日校外学習・彦根城

元々予定されていた11月22日が先生のご都合で延期され、12月13日になりました。

前夜の激しい雨で心配しましたが、朝には小止みになり午後には雨が上がって、良い校外学習の日になりました。

小雨の中、集合場所二の丸駐車場前に予定時間に集まり、先生から当時の予定についての話があり、授業が始まりました。

昭和に再建され能舞台だけが当時のものである表御殿をみて、天主に向かいました。

これから先建物の中は土足禁止なので、ここで土足入れの袋を頂きました。

この登り坂は、これまでの安土城、小谷城に比べると緩やかですが、かなりきつい坂でした。

「彦根城は山城、平山城、平城か?」先生のこの辺りでの質問でした。

天秤櫓の前にある橋は元の「尾根を切って造った巨大な堀切であり、山城」とのことでした。

先生の説明は「いかにして攻め寄せた敵を倒すか」の視点でされ、彦根城がこれまでと違って見えてきました。

天秤櫓の中に入り、外からは見えない隠し射間については、外見上に配慮して天守同様外から見えないようにしたとの見方をされました。

ここで興味深かったのは天秤櫓の鬼瓦の紋が井伊家のものとそうでないものが複数あるところ。【井伊井桁紋』と【上り藤の紋】が見えました。 上り藤の紋はどの武将の紋なのかわからないそうです。

次いで太鼓櫓ですが、太鼓の音が向かう方向を考えると、使用目的が分からないとのことでした。

いよいよ天主です。 ひこちゃんも待っていましたが、師走の紅葉にも惹かれました。

天主は60度を超える急な階段で繋がれ、より速く動けるように周りを廊下とし、万一の時に備えていましたが、通常は誰も住んでいなかったとのことで、歴代藩主の甲冑が並んでいたとか。

天主の後は黒門の方へ。 水源との話、守りの話をシッカリ聞きました。

このような石垣を見ると、山城との感を強くします。

昼食は城外に出て、つる亀庵でした。 伊吹在来種の新そばを使った天ぷらそばで美味しくいただきました。

先生の午後の予定を説明を聞いています。

佐和口が彦根城の正門になった理由、櫓門の跡等の話を聞きました。

現在も一部残されている外堀です。

350石の旧鈴木屋敷長屋門で説明を受けました。

本来の正門である京橋口から中堀を渡り、鏡石を確認。

六千石の旧西郷屋敷では藩主と同様長屋門が厩としても使われ、門も大きなものでした。

大手門橋で内堀を渡り再び城内へ

はっきりとわかる登り石垣の確認をしました。 起源は秀吉の朝鮮出兵の時に築城したお城にあるとのことでした。 彦根城築城にも朝鮮出兵に関係していた武将がいたとのこと。

先生の説明も分かりやすく良い校外授業になりました。

最後に集合写真です。

西田琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

前夜の激しい雨で心配しましたが、朝には小止みになり午後には雨が上がって、良い校外学習の日になりました。

小雨の中、集合場所二の丸駐車場前に予定時間に集まり、先生から当時の予定についての話があり、授業が始まりました。

昭和に再建され能舞台だけが当時のものである表御殿をみて、天主に向かいました。

これから先建物の中は土足禁止なので、ここで土足入れの袋を頂きました。

この登り坂は、これまでの安土城、小谷城に比べると緩やかですが、かなりきつい坂でした。

「彦根城は山城、平山城、平城か?」先生のこの辺りでの質問でした。

天秤櫓の前にある橋は元の「尾根を切って造った巨大な堀切であり、山城」とのことでした。

先生の説明は「いかにして攻め寄せた敵を倒すか」の視点でされ、彦根城がこれまでと違って見えてきました。

天秤櫓の中に入り、外からは見えない隠し射間については、外見上に配慮して天守同様外から見えないようにしたとの見方をされました。

ここで興味深かったのは天秤櫓の鬼瓦の紋が井伊家のものとそうでないものが複数あるところ。【井伊井桁紋』と【上り藤の紋】が見えました。 上り藤の紋はどの武将の紋なのかわからないそうです。

次いで太鼓櫓ですが、太鼓の音が向かう方向を考えると、使用目的が分からないとのことでした。

いよいよ天主です。 ひこちゃんも待っていましたが、師走の紅葉にも惹かれました。

天主は60度を超える急な階段で繋がれ、より速く動けるように周りを廊下とし、万一の時に備えていましたが、通常は誰も住んでいなかったとのことで、歴代藩主の甲冑が並んでいたとか。

天主の後は黒門の方へ。 水源との話、守りの話をシッカリ聞きました。

このような石垣を見ると、山城との感を強くします。

昼食は城外に出て、つる亀庵でした。 伊吹在来種の新そばを使った天ぷらそばで美味しくいただきました。

先生の午後の予定を説明を聞いています。

佐和口が彦根城の正門になった理由、櫓門の跡等の話を聞きました。

現在も一部残されている外堀です。

350石の旧鈴木屋敷長屋門で説明を受けました。

本来の正門である京橋口から中堀を渡り、鏡石を確認。

六千石の旧西郷屋敷では藩主と同様長屋門が厩としても使われ、門も大きなものでした。

大手門橋で内堀を渡り再び城内へ

はっきりとわかる登り石垣の確認をしました。 起源は秀吉の朝鮮出兵の時に築城したお城にあるとのことでした。 彦根城築城にも朝鮮出兵に関係していた武将がいたとのこと。

先生の説明も分かりやすく良い校外授業になりました。

最後に集合写真です。

西田琴子さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

文責 山本 眞

2022年11月02日

2022年11月1日校外学習・安土城跡

11月1日の校外学習は天気予報通り、雨での幕開けでした。

当日の天候を予想し、素早く配車のアレンジをしていただいた岩永さん、並びに車を出していただいた方々に感謝です。

予定時刻には安土城跡駐車場に到着、城ナビ館前に揃いました。

大手道を上がり、伝羽柴秀吉邸の厩跡で中井先生の話をお聞きしました。

秀吉は天正4年当時は柴田勝家、丹羽長秀より地位が低く、大手道に御殿を建てるほどにはなってなく、信長の屋敷跡と見るのが正しいと思われるとのことでした。

伝前田利家邸とされているところに建っている総見寺は信長が安土城築城の際に建立したお寺で、現在の位置は江戸末期に焼失した時に建て直したもの。 家康の命で住職は信長の血筋であることが求められていたとか。

雨の中大手道を登りました。

黒金門跡の周りの石垣には権威を象徴する大きな石が使われていました。

また石垣は算木積みが採用されていることが分かりました。

さらに登ると、織田信勝ら奈良織田の藩主の墓が4基、その上の段には信長の墓がありました。

これは秀吉が安土城の城としての機能をなくすため、信長の墓を作ったとのこと。

さらに本丸跡は正親町天皇をお迎えする御殿だとする説もあるとのこと。

柴田勝家が送った越前の笏谷石(しゃくだにいし)が敷石として使われていました。

いよいよ天主跡です。 先生のお話をシッカリ聞いています。

この後、大中湖を見、さらに遠方を見ようとしましたが、雨の為十分見えませんでした。

安土城の創建当時の建物である総見寺三重塔(湖南市の長寿寺のものを移設した)です。

この下にある仁王門も創建時の建物です。

総見寺本堂跡からの眺望も良いのですが、雨の為十分見えませんでした。

帰りは、仁王門から降りるのは危険であるとの判断で、大手道を戻ることになりました。

雨の為、階段は滑りやすく、階段が崩れるのを防ぐために塗られたモルタルが滑りやすく危険を感じました。

無事全員が下山し、昼食を各自の車の中で摂り、午後の部に。 この時間帯から雨が上がり、歩きやすくなりました。

虎口の石垣まえで集合写真です。

この後、先生が本当の大手とみられている百百口で先生の話を聞きました。

百百口の階段で、そのまま総見寺の仁王門、三重塔に到着するとか。

百百橋を渡って城下町跡へ。

検子の辻を通って、信長が好きだった相撲絵がある新宮神社へ。

絵には竹の両端を持ち、力比べをしている二人の力士が書かれていました。 大相撲の東西の始まりとされる、同じくらい強かった東から出てきた力士には東、西から出てきた力士には西の姓を信長が与えたとか。 すぐ近くに東さんの末裔が住んでおられました。 東さんの家です。

地名からセミナリオ跡とされているところで、先生のお話を聞いて散会しました。

今回は雨に降られましたが、それでも授業は楽しく受けることができました。

奥村さん、高木さん、花澤さん、村上さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

当日の天候を予想し、素早く配車のアレンジをしていただいた岩永さん、並びに車を出していただいた方々に感謝です。

予定時刻には安土城跡駐車場に到着、城ナビ館前に揃いました。

大手道を上がり、伝羽柴秀吉邸の厩跡で中井先生の話をお聞きしました。

秀吉は天正4年当時は柴田勝家、丹羽長秀より地位が低く、大手道に御殿を建てるほどにはなってなく、信長の屋敷跡と見るのが正しいと思われるとのことでした。

伝前田利家邸とされているところに建っている総見寺は信長が安土城築城の際に建立したお寺で、現在の位置は江戸末期に焼失した時に建て直したもの。 家康の命で住職は信長の血筋であることが求められていたとか。

雨の中大手道を登りました。

黒金門跡の周りの石垣には権威を象徴する大きな石が使われていました。

また石垣は算木積みが採用されていることが分かりました。

さらに登ると、織田信勝ら奈良織田の藩主の墓が4基、その上の段には信長の墓がありました。

これは秀吉が安土城の城としての機能をなくすため、信長の墓を作ったとのこと。

さらに本丸跡は正親町天皇をお迎えする御殿だとする説もあるとのこと。

柴田勝家が送った越前の笏谷石(しゃくだにいし)が敷石として使われていました。

いよいよ天主跡です。 先生のお話をシッカリ聞いています。

この後、大中湖を見、さらに遠方を見ようとしましたが、雨の為十分見えませんでした。

安土城の創建当時の建物である総見寺三重塔(湖南市の長寿寺のものを移設した)です。

この下にある仁王門も創建時の建物です。

総見寺本堂跡からの眺望も良いのですが、雨の為十分見えませんでした。

帰りは、仁王門から降りるのは危険であるとの判断で、大手道を戻ることになりました。

雨の為、階段は滑りやすく、階段が崩れるのを防ぐために塗られたモルタルが滑りやすく危険を感じました。

無事全員が下山し、昼食を各自の車の中で摂り、午後の部に。 この時間帯から雨が上がり、歩きやすくなりました。

虎口の石垣まえで集合写真です。

この後、先生が本当の大手とみられている百百口で先生の話を聞きました。

百百口の階段で、そのまま総見寺の仁王門、三重塔に到着するとか。

百百橋を渡って城下町跡へ。

検子の辻を通って、信長が好きだった相撲絵がある新宮神社へ。

絵には竹の両端を持ち、力比べをしている二人の力士が書かれていました。 大相撲の東西の始まりとされる、同じくらい強かった東から出てきた力士には東、西から出てきた力士には西の姓を信長が与えたとか。 すぐ近くに東さんの末裔が住んでおられました。 東さんの家です。

地名からセミナリオ跡とされているところで、先生のお話を聞いて散会しました。

今回は雨に降られましたが、それでも授業は楽しく受けることができました。

奥村さん、高木さん、花澤さん、村上さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございます。

文責 山本 眞

2022年10月25日

2022年10月25日校外学習・甲賀の城

300余ある甲賀の城のうち国史跡に指定されているなかの4つの城跡を訪れ、中井先生の説明を受けました。

定刻には全員が集まり、本日の説明を中井先生から。

最初は村雨城跡に車に分乗して向かいました。

土塁の急な坂を登りきると平らなところに出て、先生の説明を聞きました。

地元の方が下草を刈っておられるので、こちらの方が分かりやすいと思います。

急な坂道を降りて、登って隣にある寺前城跡へ向かいました。

甲賀の城は小ぶりで正方形に近い形になっているが、これは当時の甲賀郡が全体が惣村であり、各家が皆平等であったためとの説明を受けました。

寺前城には土塁が三面しかないが、これは一面は以前に壊されていた為とのこと。

ここから車で移動し新宮支城跡に向かいました。

急な坂道(場所によってはロープを伝って上がるところもありました)登りました。

最初の廓に着き正面を見ると更に高い土塁がありました。

さらに登ると広い廓に、ここにも見上げるほど大きな土塁がありました。

土塁の上から見るとその高さが良くわかりました。

この土塁の高さは8m~9mあり、日本最大級とのことでした。 土塁の裏には堀切があり、外部からの侵入を防ぐ形になっていました。

戻ってすぐ隣の標識のない道を分け入ると、土塁はそれほど高くはありませんでしたが新宮城跡の廓があり、ここで先生の説明を受けました。

帰りは、虎口を通りましたが、ここにも仕掛けがありました。 後世の城に使われた枡形です。 よく見ると道が直角に曲げられているのが分かります。

ここで午前中の城郭訪問は完了ですが、4か所も回れたのは素晴らしいことだと思いました。

お昼はつるやさんにお世話になり、美味しい時を過ごせました。平井さん、ありがとうございました。

午後は水口城資料館でした。

先生の説明を聞いて資料館に入りましたが、資料館の場所は水口城の出丸であり、出丸には櫓はなかったのでおかしいとのご意見でした。

資料館には水口城の模型がありました。

資料館を後にして、水口城跡の堀を一周、櫓の石垣が残っていました。

先生の締めのお話をお聞ききして、解散しました。

高木さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

定刻には全員が集まり、本日の説明を中井先生から。

最初は村雨城跡に車に分乗して向かいました。

土塁の急な坂を登りきると平らなところに出て、先生の説明を聞きました。

地元の方が下草を刈っておられるので、こちらの方が分かりやすいと思います。

急な坂道を降りて、登って隣にある寺前城跡へ向かいました。

甲賀の城は小ぶりで正方形に近い形になっているが、これは当時の甲賀郡が全体が惣村であり、各家が皆平等であったためとの説明を受けました。

寺前城には土塁が三面しかないが、これは一面は以前に壊されていた為とのこと。

ここから車で移動し新宮支城跡に向かいました。

急な坂道(場所によってはロープを伝って上がるところもありました)登りました。

最初の廓に着き正面を見ると更に高い土塁がありました。

さらに登ると広い廓に、ここにも見上げるほど大きな土塁がありました。

土塁の上から見るとその高さが良くわかりました。

この土塁の高さは8m~9mあり、日本最大級とのことでした。 土塁の裏には堀切があり、外部からの侵入を防ぐ形になっていました。

戻ってすぐ隣の標識のない道を分け入ると、土塁はそれほど高くはありませんでしたが新宮城跡の廓があり、ここで先生の説明を受けました。

帰りは、虎口を通りましたが、ここにも仕掛けがありました。 後世の城に使われた枡形です。 よく見ると道が直角に曲げられているのが分かります。

ここで午前中の城郭訪問は完了ですが、4か所も回れたのは素晴らしいことだと思いました。

お昼はつるやさんにお世話になり、美味しい時を過ごせました。平井さん、ありがとうございました。

午後は水口城資料館でした。

先生の説明を聞いて資料館に入りましたが、資料館の場所は水口城の出丸であり、出丸には櫓はなかったのでおかしいとのご意見でした。

資料館には水口城の模型がありました。

資料館を後にして、水口城跡の堀を一周、櫓の石垣が残っていました。

先生の締めのお話をお聞ききして、解散しました。

高木さんの写真を使わせていただきました。 ありがとうございました。

文責 山本 眞

2022年10月13日

2022年10月13日校外学習・小谷城跡

学習日時:2022年10月13日(木) 10:00-14:00

集合場所:戦国ガイ ドステーション

今回は集合場所が3か所になりました。 JR河毛駅から歩いて番所跡へ行くグループ、河毛駅に集合して車にピックアップしてもらって、戦国ガイドステーションへ行くクループ、戦国ガイドステーションへ直接集まるグループでした。

河毛駅に予定時刻より早く集まり、車にピックアップいただいて戦国ガイドステーションに向かいました。 良い天気に恵まれ、いい学習ができそうなスタートでした。

戦国ガイドステーションに先生がいらっしゃって予定通り、車の台数を減らして番屋の駐車場に向かいました。

駐車場は広くはありませんでしたが、何とか全部の車が駐車できました。

いよいよ出発です。

番所跡で、徒歩グループが待っていました。 照り返しが強く、結構消耗した人もいたようでした。ここで、先生から小谷城全体の説明を先生から受けました。 山城は基本敵の攻撃から自分たちを守る(敵がたやすく侵入できないような工夫がある)為にあるとのことでした。

これからは舗装がなく少し歩きづらい道になっていました。

次にお茶屋跡がありましたが、お茶屋であるわけがなく、守るための施設跡の事でした。 お茶屋という名付けは江戸時代になって、行われているので、実際はどう呼ばれていたがわからないとのことでした。

視界が広がり、遠くは竹生島が見え、山本山、信長が布陣した虎御前山が目の前でした。

桜の馬場、馬洗い池等がありましたが、馬が登れないのが山城とのことで、馬がいたわけがないとのことでした。 実際、桜馬場には建物の礎石が見つかっていて、建物が立っていたと推定されました。

馬洗い池は城に住んでいた人たちの飲料水だろうとの事でした。

さらに首据石がありましたが、これもそんなわけはないとのことでした。 チョットお茶目に先生がポーズ。

次いで、負けを悟った長政が自刃したとされる赤尾屋敷跡へ

この辺りからの眺望も非常に良いものがありました。

さらに、黒金門(門に鉄が貼ってある)跡に進みました。 大きな石でできた石垣に壊された跡がありました。

黒金門を過ぎると大広間跡です。

大広間跡からは多くの遺物が出てきており、生活していたことが分かるとのことでした。 また、礎石から燃えて落城したわけではないことが分かるとのことでした。

大広間跡で昼食を摂り、

集合写真を撮りました。 後ろの石垣は本丸(鐘丸)のものです。 先生は本当の本丸は、石垣の大きさ、場所の高さから考えて山王丸だったとの説を取られています。

さらに進んで、本丸の後ろにある大堀切の大きさ等も確認しました。

守護だった京極家が収容されていた京極丸へ進みます。 小谷城が落城したのは京極丸を秀吉に取られてしまい、山王丸・小丸が孤立してしまったためとの事でした。

小丸からわき道に入ると当時の石垣が結構そのまま残っていました。

秀吉により破城されたたため、石垣が崩れているとのことです。

さらに進んで、最終目的地山王丸で先生のお話です。

先生のお話には力があり、本当に城郭への熱意が直に伝わってきて、いい授業を受けらいると思いました。

この後、先生を先頭に無事全員が怪我無く下山し、戦国ガイドステーションで解散しました。

谷口さん、琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきました。ありがとうございます。

集合場所:戦国ガイ ドステーション

今回は集合場所が3か所になりました。 JR河毛駅から歩いて番所跡へ行くグループ、河毛駅に集合して車にピックアップしてもらって、戦国ガイドステーションへ行くクループ、戦国ガイドステーションへ直接集まるグループでした。

河毛駅に予定時刻より早く集まり、車にピックアップいただいて戦国ガイドステーションに向かいました。 良い天気に恵まれ、いい学習ができそうなスタートでした。

戦国ガイドステーションに先生がいらっしゃって予定通り、車の台数を減らして番屋の駐車場に向かいました。

駐車場は広くはありませんでしたが、何とか全部の車が駐車できました。

いよいよ出発です。

番所跡で、徒歩グループが待っていました。 照り返しが強く、結構消耗した人もいたようでした。ここで、先生から小谷城全体の説明を先生から受けました。 山城は基本敵の攻撃から自分たちを守る(敵がたやすく侵入できないような工夫がある)為にあるとのことでした。

これからは舗装がなく少し歩きづらい道になっていました。

次にお茶屋跡がありましたが、お茶屋であるわけがなく、守るための施設跡の事でした。 お茶屋という名付けは江戸時代になって、行われているので、実際はどう呼ばれていたがわからないとのことでした。

視界が広がり、遠くは竹生島が見え、山本山、信長が布陣した虎御前山が目の前でした。

桜の馬場、馬洗い池等がありましたが、馬が登れないのが山城とのことで、馬がいたわけがないとのことでした。 実際、桜馬場には建物の礎石が見つかっていて、建物が立っていたと推定されました。

馬洗い池は城に住んでいた人たちの飲料水だろうとの事でした。

さらに首据石がありましたが、これもそんなわけはないとのことでした。 チョットお茶目に先生がポーズ。

次いで、負けを悟った長政が自刃したとされる赤尾屋敷跡へ

この辺りからの眺望も非常に良いものがありました。

さらに、黒金門(門に鉄が貼ってある)跡に進みました。 大きな石でできた石垣に壊された跡がありました。

黒金門を過ぎると大広間跡です。

大広間跡からは多くの遺物が出てきており、生活していたことが分かるとのことでした。 また、礎石から燃えて落城したわけではないことが分かるとのことでした。

大広間跡で昼食を摂り、

集合写真を撮りました。 後ろの石垣は本丸(鐘丸)のものです。 先生は本当の本丸は、石垣の大きさ、場所の高さから考えて山王丸だったとの説を取られています。

さらに進んで、本丸の後ろにある大堀切の大きさ等も確認しました。

守護だった京極家が収容されていた京極丸へ進みます。 小谷城が落城したのは京極丸を秀吉に取られてしまい、山王丸・小丸が孤立してしまったためとの事でした。

小丸からわき道に入ると当時の石垣が結構そのまま残っていました。

秀吉により破城されたたため、石垣が崩れているとのことです。

さらに進んで、最終目的地山王丸で先生のお話です。

先生のお話には力があり、本当に城郭への熱意が直に伝わってきて、いい授業を受けらいると思いました。

この後、先生を先頭に無事全員が怪我無く下山し、戦国ガイドステーションで解散しました。

谷口さん、琴子さん花澤さんの写真を使わせていただきました。ありがとうございます。

文責 山本 眞